明治維新と武士の没落

明治維新で政権が朝廷に奉還され、明治2年(1869)に戊辰戦争が終了して、日本全国が新政府の支配地となったものの、各藩では江戸時代同様の各大名による統治が行なわれていて、明治政府が諸藩へ命令を行なうには、強制力の乏しい太政官達を出すしか方法がなかったという。それでは大改革は不可能だ。そこで明治政府は、まず明治2年(1869)に版籍奉還を行ない、藩主を非世襲の知藩事とし、藩士も知藩事と同じ朝廷(明治政府)の家臣とし...

明治政府は士族をどう活用しようとしたのか

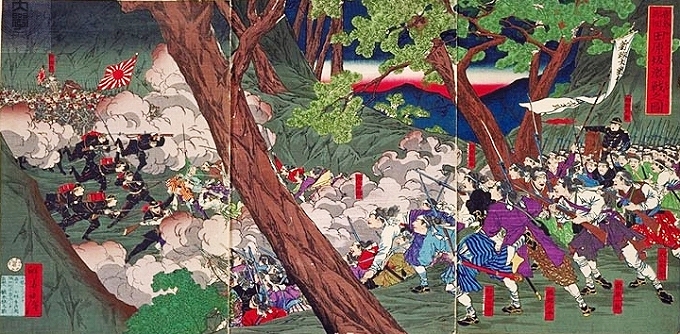

前回は、明治維新のあとで士族の収入が激減した上に徴兵制が開始され、さらに廃刀令が実施されて、彼等の誇りや特権が剥ぎとられたばかりでなく、生活もままならなくなり、家財道具を売る者や、娘を売る者が出てきたことを書いた。歴史書では「不平士族」という言葉で表現されているが、働く場所が奪われ、収入が9割以上カットされた上に、収入に12%もの新税を課せられては、士族が不平を持たないことのほうが余程不自然である。ま...

江戸開城後に静岡移住を決意した旧幕臣らを奴隷同然に運んだ米国の船

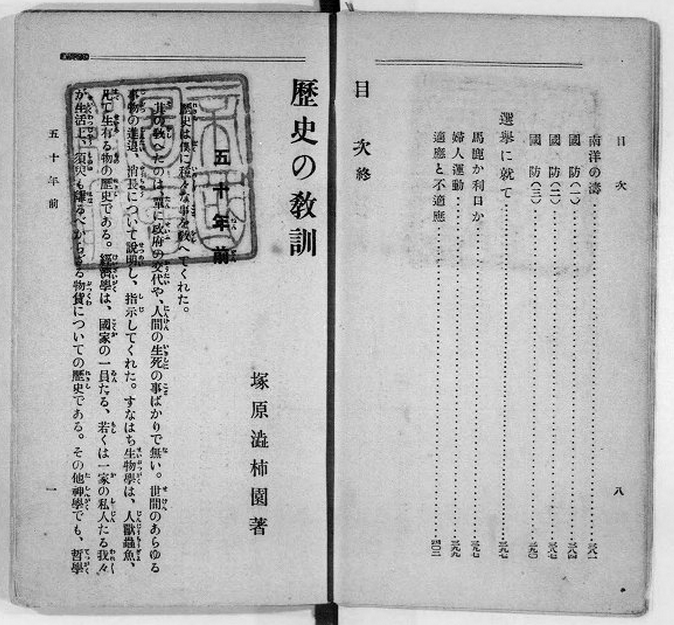

前回まで2回続けて、明治時代の士族の話を書いた。菊池寛の著書『明治文明綺談』に、士族の中でも最も悲惨であったのは徳川の旧幕臣であったと書かれていたので、具体的にその当時のことが書かれている本を国立国会図書館の『近代デジタルライブラリー』で探していると、『歴史の教訓』という本が目にとまった。著者の塚原渋柿園(つかはらじゅうしえん)は旧幕臣の家に生まれ、明治元年に徳川家と共に静岡藩に移住して藩士となりそ...

静岡に移住した旧幕臣たちの悲惨な暮らし

前回は、徳川家が駿府(静岡)に移封されることになり、徳川家とともに駿府に移住することを希望した誇り高き旧幕臣とその家族を乗せた米船は、奴隷を運搬するのと同様の方法で彼らを運んだことを書いた。劣悪な環境で二昼夜半帆船に揺られて清水港に着いたあとの彼等の生活はどんな具合であったのか興味を覚えて、引き続き塚原渋柿園の『五十年前』を読み進む。たとえ無禄であっても徳川家をお供して駿府に移住(無禄移住)するという...

徳川家と共に静岡に移住した士族が記した「士族の商法」

前回まで、幕臣の家に生まれた塚原渋柿園が記した『歴史の教訓』という書物の中から、徳川家と共に静岡に無禄移住した士族たちが悲惨な生活をした体験談を記した部分を紹介してきた。塚原が記している通り、徳川の旧幕臣には明治政府に帰順して「朝臣」として働くか、士族の身分を捨てて農業や商業に従事するか、徳川家と共に静岡に移住するかの3つの選択肢が呈示されていたのだが、大多数が「無禄移住」という一番厳しい選択をし...

徳川家旧幕臣らが士族身分を捨てて開拓した牧之原台地

前回まで、徳川の旧幕臣達が明治維新によって悲惨な生活を強いられていたことを書いてきた。確かに転業に失敗し没落した者が多かったのだが、彼らを救うには彼らが生活できる程度の収入の得られる仕事がなければならなかった。そこで、手付かずの原野の開拓に第二の人生を賭けようとした人物が士族の中から現われた。岩波文庫の『海舟座談』に、旧幕臣達が士族の身分を捨てて茶畑の開墾を始めた経緯について述べているところがある...

厳寒の痩せ地に移住した会津藩士たちの飢餓との戦いとその後

会津戊辰戦争の敗戦の後、藩主・松平容保は死一等を減じられて、洋紙の喜徳とともに東京に護送され謹慎処分となり、会津藩の領土は明治政府の直轄地となった。明治二年の六月に松平容保の長男・容大(かたはる)が誕生し、同年十一月に明治政府は容大による松平家の再興を許可して、容大に新たに陸奥国北郡・三戸郡・二戸郡内で3万石を与えている。新しい藩の名前は、当初は「三戸(さんのへ)藩」と称したが、明治三年に「斗南(となみ...

高知県士族九名に襲われた岩倉具視はいかにして難を逃れることができたのか

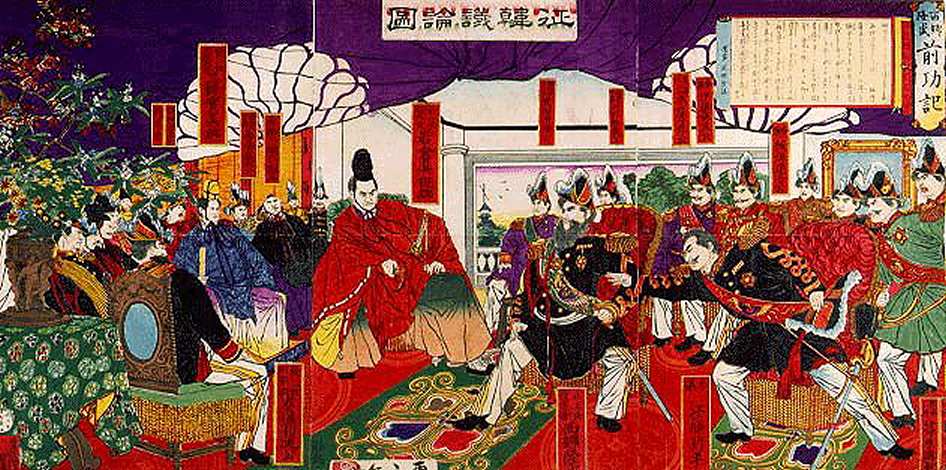

以前このブログで征韓論争のことを書いた。当時の李氏朝鮮は「鎖国攘夷政策」をとっており、当時国王の生父大院君が実権を掌握していたのだが甚だしい欧米嫌いであり、先進文化の受容に努めていたわが国は欧米模倣であると罵られ「攘夷」の対象であった。しかしながら国力に乏しく、このまま鎖国を続けていればいずれ朝鮮半島は欧米の植民地となり、そうなればわが国の独立も脅かされることになってしまう。明治政府はなんとか開国...