激動のゲーム市場をめぐる3つの誤解

「スマホ・ソーシャル躍進」の裏側で

ゲームの秋。国内最大のビデオゲーム展示会「東京ゲームショウ(TGS)2011」が終わり、大型イベントラッシュが一巡した。市場縮小を続ける家庭用ゲーム機。一方、市場拡大が続く「スマートフォン(高機能携帯電話=スマホ)」と「ソーシャルゲーム」。そんな対立構図があふれるが、事はそんなに単純ではない。さまざまな変化が一気に訪れているだけに、誤解や混同も生まれている。

「主役はスマホ」「ソーシャルゲーム急伸」「盟主交代か」――。今年のTGSの総来場者数は昨年を1万5000人上回る22万2600人と過去最高を記録。記憶に残るのはスマホやソーシャルゲーム勢の躍進だろう。

スマホやタブレット端末向けゲームのタイトル数が昨年の50から倍増したことも重なり、モバイル端末を舞台とした新興ゲーム市場の勢いが強調される格好となった。中でも主役級の扱いを受けたのが、初出展ながら最大規模のブースを出したモバイル向けSNS(交流サイト)ゲーム大手のグリーだった。

初出展ながら圧倒的な存在感

巨大なグリーのブースは、会場の中央入口から見て正面奥に堂々と鎮座。隣にはソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)、斜め向かいにはセガと、ビデオゲームの老舗が軒を連ねるが、規模や演出は引けをとらない。勢いを象徴するかのように、コンパニオンも最大規模の総勢117人をそろえ、試遊可能なゲームは35種類も用意した。

グリーブース前の通路を挟んだ向かいには、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズのブース。初代プレイステーションのゲームソフトなどがダウンロードでき、ゲーム専用の操作ボタンを備えた今秋発売予定のアンドロイド搭載のスマホ「Xperia PLAY」の実機が、横一列にずらりと並ぶ。

派手なグリーブースは、これらスマホやタブレット端末関連の展示との相乗効果で、新時代の到来を予感させるに十分なインパクトを、報道関係者やゲーム業界関係者に限定されたビジネスデイの来場者に与えた。

グリーの田中良和社長はTGSの基調講演にも登場。「スマートフォン自体が急成長している中において、次の3年、5年で1億人、2億人を目指している場合じゃない。5億、10億を目指す」と話し、TGSデビューの勢いに拍車をかけた。甲斐あってメディア露出は今回の出展社の中で1、2位を争うほど。テレビ各局などは家庭用ゲーム機市場の縮小とソーシャルゲーム市場の伸びを対比させ、そこにグリーやソニー・エリクソンのブースの映像を重ねて新旧交代をうたった。

しかし、消費者である一般の来場者がグリーやスマホ関連のゲームに熱狂していたのかと言うと、実態はそうでもない。むしろ、今年のTGSは家庭用ゲーム機市場の地力を見せつけたと言ってもよい。これが1つ目の誤解だ。

コスプレのコンパニオンが人気

一般公開が始まった17日と18日、確かにグリーブースのステージイベントには黒山の人だかりができ、試遊できるコーナーにも多数の来場者が詰めかけていた。が、そこには巧みな集客戦術もあった。

「グリーコレクション」と銘打たれたステージイベントが始まると、ファッションショーの取材さながらに、ゲームファンが一心不乱にカメラを向けていた。GREEの人気ゲームのキャラクターに扮したコスプレの美人コンパニオン、総勢24人。ゲームのタイトルと内容の簡単な説明とともに2人ずつがポージングを決めると、都度、大量のフラッシュがたかれる。

ショーが終わると、コスプレの美人コンパニオンはそれぞれが扮するゲームタイトルの試遊コーナーへと散らばっていく。そこへ我先にとついていく観客たち。撮影会第2部の始まりだ。コスプレ美人が控え室へ戻ると、潮が引くように人がはけた。

ネットオークションで取引

「プレゼント」も人を呼び寄せた。30タイトルが並ぶ試遊コーナーでコンパニオンの説明を受けながらプレイすると、メダルが1つもらえる。これをブースに設置してあるガチャガチャに入れて回すと特製グッズに交換できる仕掛けだ。5枚集めれば、トートバッグやクッションなどよりよいグッズがもらえる。ソーシャルゲームでは有利なアイテムが得られる課金の「ガチャ」がはやっている。ブース内でもゲーム感覚で楽しんでもらおうという施策だ。

実際にゲームで使えるカードのプレゼントも大きな効果をもたらした。カードの「QRコード」からGREEにアクセスすると、レアなアイテムやキャラクターが手に入る。特にコナミデジタルエンタテインメントがGREE向けに提供しているソーシャルゲーム「ドラゴンコレクション(ドラコレ)」のコーナーには、ブース外周を囲むほどの長い行列もできた。

ドラコレはユーザーが累計400万人を突破した大ヒット作。カードバトルゲームで、お金を払ってガチャなどをすると、より強いレアなカードが手に入る。コナミは今回、グリーブースと自社ブースで、TGS限定のレアカードを配布。これに来場者が殺到した。さっそくヤフーオークションなどに大量のTGS限定レアカードが出品され、17日夜には1枚あたり3000~4000円で落札されるほどの人気ぶりを見せた。

一方、試遊コーナーはほぼ待ち時間なく遊ぶことが可能で、家族連れや子どもの姿が目立っていた。スマホブームの象徴としてメディアで取り上げられたXperia PLAYのブースも、一般公開日で15分ほどの待ち時間と人気はなかった。対して、家庭用ゲーム機の試遊は1~2時間待ちが続出。ゲームソフトを楽しむ「体験」に、多くの来場者が熱狂していた。

PS Vitaの試遊は開場30分で規制

8万6200人と1日でTGS史上最も多くの人が訪れた一般公開日初日の17日は、早朝から多くのゲームファンが会場の幕張メッセに駆けつけ、開場時間が30分繰り上げられた。ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)が据え置き型の「プレイステーション(PS)3」を初公開した06年時の8万4800人を上回る動員。その原動力は、やはりSCEがもたらした。

入場が始まると、来場者の多くがSCEのブースへと駆け込んだ。12月17日に発売される新型携帯ゲーム機「PS Vita(ヴィータ)」の実機が一般向けに初公開され、32タイトルもの新作ゲームソフトが体験できるからだ。

SCEは実機を80台も用意したが、開場からわずか30分ほどで規制がかけられ、行列に並ぶことができなくなった。随時、規制を解除したが、すぐに待機列が埋まり、また規制という繰り返し。運良く並ぶことができても1~2時間待ちを強いられた。

一方、一般公開日は各ブースへの入場のほかに、整理券配布への導線も用意されたが、こちらも来場者が集中。開場から15分ほどと真っ先に配布が終了したのは、SCEブースでPS3向けの新作ソフト「ファイナルファンタジー(FF)13-2(スクウェア・エニックスから12月発売予定、Xbox360向けも同時発売)」が体験できる整理券だった。

40分ほどで配布が終了したのは、12月発売予定のソフト「モンスターハンター3(トライ)G」がカプコンブースで楽しめる整理券。不調とされている任天堂の携帯ゲーム機「ニンテンドー3DS」向けだが、ソフトとしての注目度は今回のTGSで最も高く、会場内の一般投票で今後の期待作を決める日本ゲーム大賞の「フューチャー部門」にも選出された。

モンスターハンター(モンハン)はシリーズ累計で販売本数が1800万本を超える大ヒット作。昨年12月に発売されたSCEの携帯ゲーム機「PSポータブル(PSP)」向けの「モンハンポータブル 3rd」はPSP向けで過去最大となる470万本以上が売れており、任天堂も3DS拡販の起爆剤として大きな期待を寄せている。

不利を"スマート"に覆したグリー

今年も家庭用ゲーム機が圧倒的な強さを見せたTGS。もっとも、このことが一般に家庭用ゲーム機の方がソーシャルゲームやスマホより人気がある、という根拠にはならない。

元来、TGSは家庭用ゲーム機の祭典。モバイル端末向けゲームとの相性は合わないとされてきた。数年前まではNTTドコモやKDDIなど携帯電話各社も巨大なブースを構えていたが、2010年以降、携帯電話会社のブースは消えた。そもそもソーシャルゲームは、映像や操作性、世界観などが分かりやすく体験できる家庭用ゲーム機向けソフトとは違い、ユーザー同士のコミュニケーションに主眼を置いたゲーム。その場で面白さが伝わりにくく、むしろグリーは各種施策でさまざまな不利を"スマート"に覆したといえる。

ただ、来場者が殺到したPS Vita、FF最新作、モンハン最新作と、いずれもターゲットは12月。スマホやソーシャルゲームの勢いばかりが喧伝される中にあって今年のTGSは、年末商戦から家庭用ゲーム機の勢いが全体として戻る予感を十分に感じさせるものだったとまとめるべきだろう。

TGSに参加していない任天堂もTGS直前の9月13日、不振の3DSのてこ入れ策を公表している。「スーパーマリオ3Dランド」「マリオカート7」「どうぶつの森」など、「ニンテンドーDS」向けでヒットとしたタイトルの続編など33タイトルの新作を披露した岩田聡社長は「ビデオゲームの歴史で過去に例がないのではと思うほど充実したラインナップ」と胸を張った。

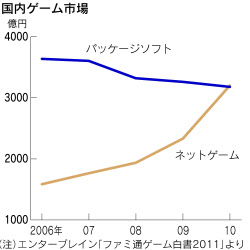

国内の家庭用ゲーム機市場は07年をピークに減少が続いている。ゲーム関連出版のエンターブレインによると、国内における10年の家庭用ゲーム機市場は年間約5000億円。うち、ソフトは前年比2.5%減の約3180億円だった。この29日に公表された11年度上半期(3月末から9月末)の数値はさらに落ち込み、ソフトは前年比21.3%減の986億円だった。

だが、今年でPSPは7年目、PS3と任天堂の据え置き機「Wii」は5年目、3DSは1年目と、いずれもハードのライフサイクルの端境期にある。同様の事情と「ゲーム離れ」が重なり国内ゲーム市場は04年まで落ち込み続けたが、同年末に任天堂がDSを発売すると、翌05年の秋ごろから市場全体が上昇気流に乗った。今年の年末商戦を機に、12年から再び息を吹き返す可能性はまだ十分に残されている。

「業績悪化とソーシャルゲームの流行に因果関係はない」と岩田社長

確かに、スマホの普及は急速に進み、ソーシャルゲーム市場も急拡大を続けている。しかし、スマホやソーシャルゲームが家庭用ゲーム機市場から顧客や収益を奪い取っていると断じるのは、やや強引な論だ。これが2つ目の誤解である。

「現実に、任天堂の業績が一旦ピークを打って、このところ少し下り坂であることと、ソーシャルゲームが世の中に認知されてユーザー数が増えていった時期が重なっているものですから、世の中には、この両者には因果関係があるのだというふうに説明される方が非常に多く、いま任天堂のことを書かれている経済記事の8割ぐらいには『ソーシャルゲームの影響で任天堂は業績が低迷した』というような書き方がされていたりします」

6月29日の株主総会で、任天堂の岩田聡社長はこう話したあと、今年1月、日本と北米でDSユーザーを対象に行った聞き取り調査の結果を披露した。スマホのゲーム、あるいはソーシャルゲームで遊ぶユーザーと、DSのみで遊ぶユーザーを比較した時、DSの稼働率に差が生じるか否かを調べた結果、有意な差はなかったという。

ソーシャルゲーム最大手の「Mobage」擁するディー・エヌ・エー(DeNA)の売上高は1127億円(11年3月期)、グリーの売上高は642億円(11年6月期)と急伸している。しかし、このことが家庭用ゲーム機市場の縮小を招いたとする証拠や傍証は出ていない。家庭用ゲーム機の縮小とソーシャルゲーム市場の拡大の差も見合わない。加えて、スマホの普及とソーシャルゲームの隆盛にも、現状、因果関係はない。

意外と少ないスマホ向けゲーム市場

「今、ゲームのタイトル数は1000本ぐらいに達していて、そのうちスマホにも対応しているタイトルは100を超えている。その中でも人気のタイトルになると、スマホからの課金売り上げが10%を超えてきている」

7月、グリーの田中良和社長がこう語ったように、ソーシャルゲーム各社は「脱ガラケー」「スマホ対応」を急いでいる。だが、公表されている決算にインパクトを与えるようなレベルではない。現状、ソーシャルゲームの収益のほとんどは「ガラケー」と呼ばれる既存の携帯電話(フューチャーフォン)から。スマホ向けゲーム市場の規模も、意外なほど小さい。

9月、調査会社のシードプランニングが公表した調査結果によると、10年の国内のスマホ向けゲーム市場は推計で約85億円だった。うち、課金による市場は約81億円だ。同じく9月、調査会社のMM総研もスマホに関する調査結果を公表。こちらはゲームに限らず、スマホ向けアプリ(応用ソフト)の国内配信市場全体を、10年度で約70億円としている。

確かに、スマホは2015年までに契約台数が7500万台を超えるとの予測も出ており、そこへ向けたコンテンツ市場も急拡大するのは確実な情勢。シードプランニングは15年までにスマホ向けゲーム市場が2500億円規模に拡大すると予測、MM総研はアプリ市場が11年度に750億円、12年度に2200億円規模に拡大すると予測している。ただ、これは将来予測であり、近年の家庭用ゲーム機市場の縮小とは分けて考えるべきだ。

では今後の話として、スマホの波に乗ったソーシャルゲームがゲーム市場を席巻し、家庭用ゲーム機のさらなる市場縮小をもたらすのか。家庭用ゲーム機のユーザーがこぞってソーシャルゲームへと向かうのか。これも考えにくい。ここに3つ目の誤解がある。

既存ビデオゲームとソーシャルゲームの違い

同じゲームと言っても、家庭用ゲーム機が築いてきた既存のビデオゲームと、モバゲーやグリーではやっているソーシャルゲームとでは、内容もビジネスモデルもターゲットも、何もかもが異なる。確かにソーシャルゲームは一部の層から圧倒的な支持を得ているが、既存のビデオゲームファンの心を突き動かすまでには至っていない。そのはず、モノが違うのだ。

画面の中で擬人化されたキャラクターを操り、非現実的な世界での冒険やアクション、成長を楽しむという、「ゲーム体験」そのものの面白さや斬新さを売りとしてきたのが既存のビデオゲームだ。ユーザーはゲーム体験そのものに価値を認め、均等に対価を支払い、「プレイの巧拙」を競った。

一方、ソーシャルゲームは、ユーザー同士の競い合いやバトル、あるいは協力といったコミュニケーションの面白さを売りとしており、グラフィックやストーリー、操作などが生むゲーム体験に重きを置いていない。細切れの時間を使って暇つぶし程度に無料で気楽に遊べる「敷居の低さ」が重要であり、プレイの巧拙であまり差が出ない構造となっている。

ゲームを早く先に進めたり、より強くなりたい場合は、有料のアイテムを購入すればよい。ユーザー同士がつながる中で、一部のユーザーが手っ取り早く「優越感」や「達成感」を満たすために課金をする。これがソーシャルゲームの売りであり、収益源だ。

「お金を払えば強くなる」という新たなルールは、既存のビデオゲームに慣れたユーザーからすれば「ずる」に映り、あまり魅力を感じない。他方、既存のビデオゲームに没頭する時間やモチベーションがないユーザーにとっては、簡単で、かつ時間をお金で買えるソーシャルゲームが魅力に映る。

「家庭用ゲーム機市場は、ゲーム機を購入する時点でビデオゲームに対して前向きな『コアゲーマー』が中心。ソーシャルゲームはそもそもゲームをしようとは思っていない人が対象で、ユーザー層はかなり違う」

大手ゲームソフト会社、スクウェア・エニックスの和田洋一社長は、そう指摘する。だからこそ「既存のビデオゲームとソーシャルゲーム、両にらみでやっていく」とする。ゲームソフト会社にとっては新たな収益をもたらす新規事業であり、既存事業を毀損するものではないとの認識だ。

「家庭用ゲーム機とソーシャルゲームがカニバリズム(共食い)を起こしているわけではない。両方ともそれぞれの特性を生かした市場が求められていると思うし、僕も両方のゲームをやりたい」

TGSの基調講演でグリーの田中社長がこう語ったように、違う商品、違う商売の市場が新たに生まれたと考えた方がよい。そもそも、家庭用ゲーム機市場とソーシャルゲームの直接対決という対立構図は成立しないというわけだ。

供給市場で崩れつつある垣根

むろん、家庭用ゲーム機市場が未来永劫(えいごう)安泰というわけではない。スマホで楽しめる程度で十分と言う、既存のビデオゲームの「ライトユーザー」層は、今後ますます増えていくだろう。そうした層をどうつなぎ止めるかという課題は依然として残る。ソーシャルゲーム市場の拡大が家庭用ゲーム機市場にまったく影響を与えないわけでもない。

ビデオゲームに興味はないが、新しい分野のソーシャルゲームはやるという層がこのまま増えれば、家庭用ゲーム機陣営は新規顧客の獲得がますます厳しくなるだろう。何より、家庭用ゲーム機とソーシャルゲーム、両者の垣根は、供給者側で崩れつつある。

コナミでソーシャルゲーム事業を統括する上原和彦執行役員は今回のTGS初日、コナミブースのステージでこう挨拶した。「コナミグループではソーシャルゲーム事業を積極的に展開しています。ドラゴンコレクションをはじめ大変、ご好評をいただき、この8月末で登録ユーザーが累計で1000万人を超えました。さらに楽しくするよう、いろいろと仕掛けを準備しています」

累計登録ユーザー400万人のドラコレを筆頭に、モバゲー向けの「戦国コレクション」が200万人などヒットを連発しているコナミ。同社の11年4~6月期連結決算ではソーシャルゲーム事業の売上高が78億円に達し、家庭用ゲーム機向けソフトの77億円を抜いた。その収益力はライバルのゲームソフト会社からすれば、垂涎の的だ。

コナミは今年4月、「スターソルジャー」などの人気タイトルで往年のファミコン時代を支えたゲームソフト会社、ハドソンを完全子会社化。開発に携わる約600人の人員をそっくりソーシャルゲームの開発に振り向けるなど、社内リソースの転換を急いでいる。こうした流れは、ゲームソフト業界全体で広がりを見せている。

ソーシャルゲームの収益でゲームソフト業界全体に活気

家庭用ゲーム機向けソフトの開発コストは少なくとも数億円、大作になれば数十億円に達し、開発期間は数年に及ぶことも珍しくない。他方、ソーシャルゲームは数千万円、数カ月で開発が可能。利益率は格段に高く、1本で数十億円の売り上げ規模も可能となってきた。

儲かる市場へリソースを振り向けるのは資本の論理。結果、家庭用ゲーム機市場向けソフトの開発が手薄になり、市場の縮小を招きかねない。とは言え、家庭用ゲーム機市場のお先が真っ暗というわけではない。

ソーシャルゲームの収益でゲームソフト業界全体に活気が戻り、家庭用ゲーム機向けの開発に好影響を与える可能性もある。商品特性や市場の違いを考慮せず、単純に家庭用ゲーム機市場の縮小とソーシャルゲーム市場の急成長を対比させただけの悲観論がまん延するが、今年のTGSはまだチャンスがあることも垣間見せた。

家庭用ゲーム機はその歴史上、最も難しい局面に立たされていることに違いはない。だが、ビデオゲームが持つ本来の価値は、まだ失われてはいない。

(電子報道部 井上理)