Author:Bach Bach

狭いながらも居心地のいい宿で、奥さんとペット数匹と仲良く暮らしている音楽好きです。若いころに音楽を学びましたが、成績はトホホ状態でした(*゚ー゚)

ずっとつきあってきたレコード/CDやビデオの備忘録をつけようと思い、ブログをはじめてみました。趣味で書いている程度のものですが、いい音楽、いい映画、いい本などを探している方の参考にでもなれば嬉しく思います(ノ^-^)ノ

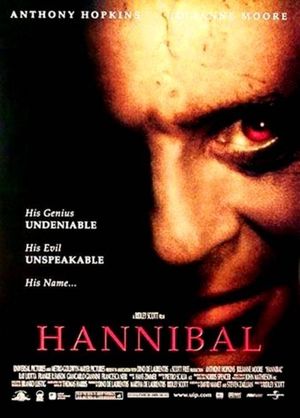

この映画、レクターシリーズの中では、『羊たちの沈黙』と『レッド・ドラゴン』の間の、2001年に発表された第2作になります。原作や時系列でいうと第3作で、完結編ということになります。なんで紹介する順番がムチャクチャになってるかというと、僕が見た順序がこうだったからです(^^;)。

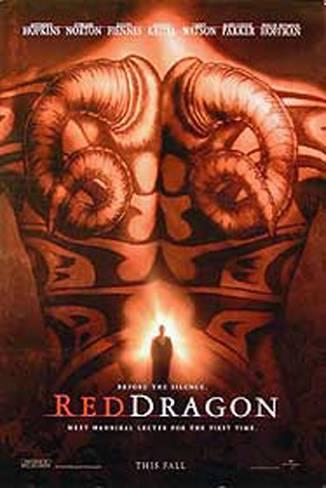

この映画、レクターシリーズの中では、『羊たちの沈黙』と『レッド・ドラゴン』の間の、2001年に発表された第2作になります。原作や時系列でいうと第3作で、完結編ということになります。なんで紹介する順番がムチャクチャになってるかというと、僕が見た順序がこうだったからです(^^;)。 『羊たちの沈黙』と同じように、捜査官が天才精神科医の猟奇殺人犯レクター博士の推理力を借りて連続殺人犯を追い求める映画です。2002年公開なので、映画としては『羊たちの沈黙』の11年後の制作となりますが、物語の順序としてはこっちの方が羊より先です。トマス・ハリスの原作では、レクター博士ものの小説としてはこれがいちばん最初に書かれたものだとか。

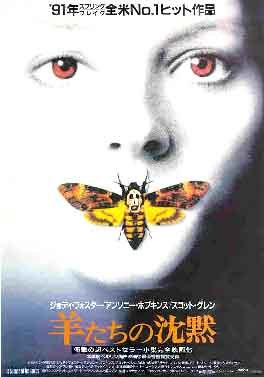

『羊たちの沈黙』と同じように、捜査官が天才精神科医の猟奇殺人犯レクター博士の推理力を借りて連続殺人犯を追い求める映画です。2002年公開なので、映画としては『羊たちの沈黙』の11年後の制作となりますが、物語の順序としてはこっちの方が羊より先です。トマス・ハリスの原作では、レクター博士ものの小説としてはこれがいちばん最初に書かれたものだとか。 ハンニバル・レクターという天才精神科医で猟奇殺人犯という架空の人物を扱ったシリーズ小説があります。原作はアメリカの小説家トマス・ハリス。僕がレクター博士関係のもので最初に触れたのが、映画化されたこの『羊たちの沈黙』でした。かなり猟奇的な内容なんですが、女の子にこの映画に誘われて観に行ったんですよ。今でも、あの子はこの映画の内容を知って誘ったのかどうか、興味があるところです(^^;)。小説としてはシリーズ2作目で、映画としてはこれが1作目。1991年公開です。

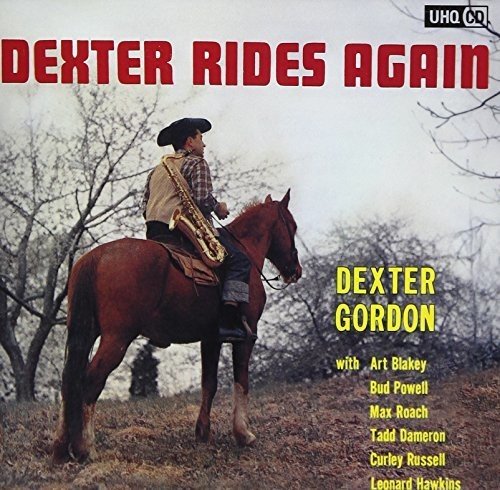

ハンニバル・レクターという天才精神科医で猟奇殺人犯という架空の人物を扱ったシリーズ小説があります。原作はアメリカの小説家トマス・ハリス。僕がレクター博士関係のもので最初に触れたのが、映画化されたこの『羊たちの沈黙』でした。かなり猟奇的な内容なんですが、女の子にこの映画に誘われて観に行ったんですよ。今でも、あの子はこの映画の内容を知って誘ったのかどうか、興味があるところです(^^;)。小説としてはシリーズ2作目で、映画としてはこれが1作目。1991年公開です。 さらにさかのぼって40年代のデクスター・ゴードンです。これは初リーダー作になるのかな?1947年にVerveから発表された1枚です。録音自体は45~47年の間の幾つかのセッションに分かれてます。最初のセッションのドラムはアート・ブレイキーでピアノはタッド・ダメロン、他のセッションではマックス・ローチのドラムにバド・パウエルのピアノという感じで思いっきりビバップだったりと、セッションによってカラーが少しずつ違ったりします。そういう事もあってか…

さらにさかのぼって40年代のデクスター・ゴードンです。これは初リーダー作になるのかな?1947年にVerveから発表された1枚です。録音自体は45~47年の間の幾つかのセッションに分かれてます。最初のセッションのドラムはアート・ブレイキーでピアノはタッド・ダメロン、他のセッションではマックス・ローチのドラムにバド・パウエルのピアノという感じで思いっきりビバップだったりと、セッションによってカラーが少しずつ違ったりします。そういう事もあってか… 60年代にブルーノートからアルバムをいくつも出してカムバックを果たしたジャズのテナー・サックス奏者デクスター・ゴードンですが、その前の50年代は麻薬でほとんど棒に振ってます(・_・、)。というか、50~60年代はそういうジャズミュージシャンの数が多すぎちゃって、なんか交通事故にあったぐらいにしか思わないのは時代なのかも。そんな50年代に、デックスが2枚だけ発表したアルバムの1枚が、これです。ジャケット、カッコいい!!

60年代にブルーノートからアルバムをいくつも出してカムバックを果たしたジャズのテナー・サックス奏者デクスター・ゴードンですが、その前の50年代は麻薬でほとんど棒に振ってます(・_・、)。というか、50~60年代はそういうジャズミュージシャンの数が多すぎちゃって、なんか交通事故にあったぐらいにしか思わないのは時代なのかも。そんな50年代に、デックスが2枚だけ発表したアルバムの1枚が、これです。ジャケット、カッコいい!! 「アワ・マン・イン・パリ」の1年前の1962年、これもブルーノートから発表されたデクスター・ゴードンのアルバムです。メンバーは、Sonny Clark (p)、Butch Warren (b)、Billy Higgins (d)。パリ公演よりこっちの方が古いのに、こっちの方がバップを強く感じます。ピアノがソニー・クラークだからかも知れませんが、初期ブルーノートが推したハードバップというサウンドです。

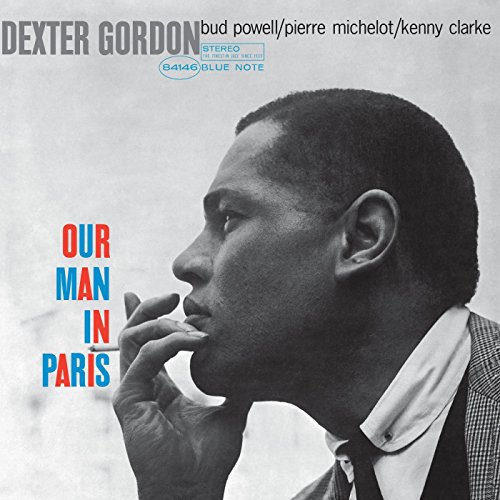

「アワ・マン・イン・パリ」の1年前の1962年、これもブルーノートから発表されたデクスター・ゴードンのアルバムです。メンバーは、Sonny Clark (p)、Butch Warren (b)、Billy Higgins (d)。パリ公演よりこっちの方が古いのに、こっちの方がバップを強く感じます。ピアノがソニー・クラークだからかも知れませんが、初期ブルーノートが推したハードバップというサウンドです。 テナー・サックス奏者のデクスター・ゴードンの録音で一番有名なものではないでしょうか。1963年パリ録音、ブルーノートから発表された1枚です!これを機に、デックスはパリに移住することになりました。というか、アメリカで食い詰めたミュージシャンのパリ移住は、ビバップの頃から続くアメリカのジャズミュージシャンの伝統ですね(^^)。

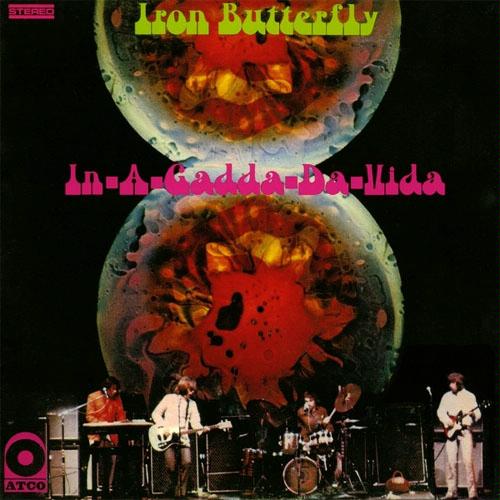

テナー・サックス奏者のデクスター・ゴードンの録音で一番有名なものではないでしょうか。1963年パリ録音、ブルーノートから発表された1枚です!これを機に、デックスはパリに移住することになりました。というか、アメリカで食い詰めたミュージシャンのパリ移住は、ビバップの頃から続くアメリカのジャズミュージシャンの伝統ですね(^^)。 サイケデリック・ロックの名盤というと、絶対に取りあげられる1枚、アイアン・バタフライが1968年に発表したアルバム「ガダ・ダ・ヴィダ」です!サイケ好きの友人の影響を受けた中学生の時の僕が、サイケ名盤と言われているCDに手を出さない筈もなく、ロックの旧譜名盤が安く再発されたタイミングで、小遣いはたいて買った思い出の1枚です。いや~レコード屋から家までワクワクして帰ったあの日の気持ちがよみがえるようです(^^)。

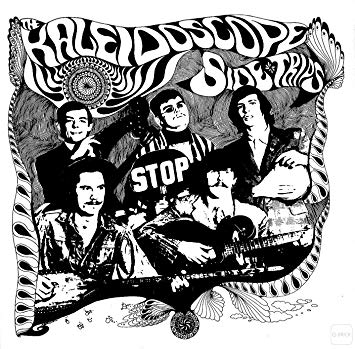

サイケデリック・ロックの名盤というと、絶対に取りあげられる1枚、アイアン・バタフライが1968年に発表したアルバム「ガダ・ダ・ヴィダ」です!サイケ好きの友人の影響を受けた中学生の時の僕が、サイケ名盤と言われているCDに手を出さない筈もなく、ロックの旧譜名盤が安く再発されたタイミングで、小遣いはたいて買った思い出の1枚です。いや~レコード屋から家までワクワクして帰ったあの日の気持ちがよみがえるようです(^^)。 色んな楽器でワールド・ミュージックを演奏するデヴィッド・リンドレーが在籍していたサイケバンド「カレイドスコープ」のデビュー作です!67年発表。

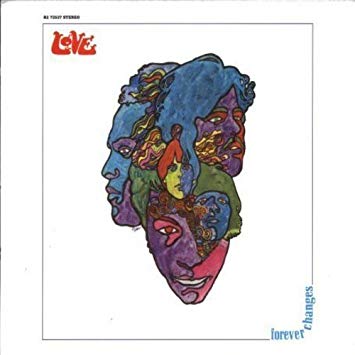

色んな楽器でワールド・ミュージックを演奏するデヴィッド・リンドレーが在籍していたサイケバンド「カレイドスコープ」のデビュー作です!67年発表。 ロスアンジェルスのバンド「ラヴ」が1967年に発表したサードアルバム。このバンドの代表作なんて言われてます。60年代後半のロスときたら、サイケだと思うじゃないですか。ましてこのジャケット、そして「サイケの名盤」の触れ込み。それでドアーズとかクイックイシルバーみたいなのを期待してしまった僕でしたが…超フォークロックだった(´・ω・)。このバンド、もう1枚有名なアルバムがあるんですが、そっちがサイケなのかなあ。

ロスアンジェルスのバンド「ラヴ」が1967年に発表したサードアルバム。このバンドの代表作なんて言われてます。60年代後半のロスときたら、サイケだと思うじゃないですか。ましてこのジャケット、そして「サイケの名盤」の触れ込み。それでドアーズとかクイックイシルバーみたいなのを期待してしまった僕でしたが…超フォークロックだった(´・ω・)。このバンド、もう1枚有名なアルバムがあるんですが、そっちがサイケなのかなあ。 ユーミンの初期アルバムを聴いていたら、70年代の日本の青春テレビドラマを見たくなってしまいました。「ゆうひが丘の総理大臣」は1978~79年に放送された、中村雅俊主演の学園青春テレビドラマです。少年チャンピオンに連載されていた同名コミックのテレビドラマ化作品、大好きでした。うちにはテレビ録画したVHSが残っていますが、残念ながら全話は揃ってない状態。

ユーミンの初期アルバムを聴いていたら、70年代の日本の青春テレビドラマを見たくなってしまいました。「ゆうひが丘の総理大臣」は1978~79年に放送された、中村雅俊主演の学園青春テレビドラマです。少年チャンピオンに連載されていた同名コミックのテレビドラマ化作品、大好きでした。うちにはテレビ録画したVHSが残っていますが、残念ながら全話は揃ってない状態。 ユーミン、1975年発表のサード・アルバムです。名曲「卒業写真」が入ってるのはこのアルバム。いや~これも名盤じゃないか、いい曲といい詞が満載のすばらしいポップスでした!

ユーミン、1975年発表のサード・アルバムです。名曲「卒業写真」が入ってるのはこのアルバム。いや~これも名盤じゃないか、いい曲といい詞が満載のすばらしいポップスでした! 僕がユーミンの『ひこうき雲』を「あったかいし、独自の世界観があってすごくいいね」なんてほめたもんだから、CDの持ち主だった妻は上機嫌。そして「初期のユーミンならこっちの方がいいよ」と出してきたのが、このアルバムでした。ユーミンのセカンドアルバム、1974年発表です!

僕がユーミンの『ひこうき雲』を「あったかいし、独自の世界観があってすごくいいね」なんてほめたもんだから、CDの持ち主だった妻は上機嫌。そして「初期のユーミンならこっちの方がいいよ」と出してきたのが、このアルバムでした。ユーミンのセカンドアルバム、1974年発表です! 1973年、松任谷由実さんが結婚する前の荒井姓だったころに発表したデビューアルバムです。名盤と名高いこのアルバム、今回初めて聴きました。

1973年、松任谷由実さんが結婚する前の荒井姓だったころに発表したデビューアルバムです。名盤と名高いこのアルバム、今回初めて聴きました。 マーラー交響曲の集大成、交響曲第8番「千人の交響曲」、これはロマン派音痴の僕ですら、ちょっと表現できない類の感動を覚えた壮大な音楽でした。人にマーラーの曲を1曲だけ薦めるとしたら、僕の場合は迷うことなくこれです。「千人」という表現は誇張ではなくて、初演時は本当に千人超えの編成だったそうで。この世紀のイヴェントは大センセーションを巻き起こし、シェーンベルクやシュトラウスといった大作曲家はもちろん、いろんな国の国王や皇太子、文学者や画家などの文化人なども観客として押し寄せたそうです。観客の興奮は凄まじく、終演後30分たってもまだ万雷の拍手が鳴り響きつづけたとか。マーラーは、自分の死の半年前の1910年の初演で、人生最大の賞賛を受けたことになります。死の直前で人生のクライマックスにたどり着くとはなんと素晴らしい人生でしょうか。後期ロマン派を代表する作曲家と言われるだけの事を実際にやってのけた大作曲家だと思います。

マーラー交響曲の集大成、交響曲第8番「千人の交響曲」、これはロマン派音痴の僕ですら、ちょっと表現できない類の感動を覚えた壮大な音楽でした。人にマーラーの曲を1曲だけ薦めるとしたら、僕の場合は迷うことなくこれです。「千人」という表現は誇張ではなくて、初演時は本当に千人超えの編成だったそうで。この世紀のイヴェントは大センセーションを巻き起こし、シェーンベルクやシュトラウスといった大作曲家はもちろん、いろんな国の国王や皇太子、文学者や画家などの文化人なども観客として押し寄せたそうです。観客の興奮は凄まじく、終演後30分たってもまだ万雷の拍手が鳴り響きつづけたとか。マーラーは、自分の死の半年前の1910年の初演で、人生最大の賞賛を受けたことになります。死の直前で人生のクライマックスにたどり着くとはなんと素晴らしい人生でしょうか。後期ロマン派を代表する作曲家と言われるだけの事を実際にやってのけた大作曲家だと思います。 マーラーの交響曲第5番と似た構造をしているのが、この第7番「夜の歌」です。5楽章形式だったり、ど真ん中にスケルツォが置かれている事とかね。2楽章と4楽章の「夜の歌Ⅰ」と「夜の歌Ⅱ」が先に出来たらしいので、その時にアーチ構造にしようと思いついたのかも。

マーラーの交響曲第5番と似た構造をしているのが、この第7番「夜の歌」です。5楽章形式だったり、ど真ん中にスケルツォが置かれている事とかね。2楽章と4楽章の「夜の歌Ⅰ」と「夜の歌Ⅱ」が先に出来たらしいので、その時にアーチ構造にしようと思いついたのかも。 マーラーの中期の代表作&超人気作、交響曲第5番です!交響曲を声楽つきで書く癖がついていたマーラーが、久々に器楽として書き上げた交響曲で、この曲を書いている頃に運命の女アルマと結婚してます。おめでとう!

マーラーの中期の代表作&超人気作、交響曲第5番です!交響曲を声楽つきで書く癖がついていたマーラーが、久々に器楽として書き上げた交響曲で、この曲を書いている頃に運命の女アルマと結婚してます。おめでとう! 久々に登場、マーラーです!前回にマーラーの記事を書いたのは…3年前か、やっぱり労働者階級の一般人の生活では、マーラーの巨大な音楽を聴くひまがないんだな(-ω-。)。

久々に登場、マーラーです!前回にマーラーの記事を書いたのは…3年前か、やっぱり労働者階級の一般人の生活では、マーラーの巨大な音楽を聴くひまがないんだな(-ω-。)。  いちど音楽界から離れたジャズのサックス奏者チャールズ・ロイドがECMに復活してからの作品のひとつで、1996年発表。ECMに残したロイドさんの作品では、これがいちばん音楽的な挑戦があって好き…って、ぜんぶ聴いたわけではないんですが(^^)。

いちど音楽界から離れたジャズのサックス奏者チャールズ・ロイドがECMに復活してからの作品のひとつで、1996年発表。ECMに残したロイドさんの作品では、これがいちばん音楽的な挑戦があって好き…って、ぜんぶ聴いたわけではないんですが(^^)。 大ヒットアルバム『フォレスト・フラワー』と同じ1966年に発表された、チャールズ・ロイ・カルテットのスタジオ録音です。メンバーもフォレストフラワーと同じで、キース・ジャレット(pf)、セシル・マクビー(b)、ジャック・デジョネット(dr)。今見ると豪華なメンバーですね。

大ヒットアルバム『フォレスト・フラワー』と同じ1966年に発表された、チャールズ・ロイ・カルテットのスタジオ録音です。メンバーもフォレストフラワーと同じで、キース・ジャレット(pf)、セシル・マクビー(b)、ジャック・デジョネット(dr)。今見ると豪華なメンバーですね。 ジャズのテナー・サックス奏者チャールズ・ロイドが、1966年に発表したライブ・アルバムです。モントルー・ジャズフェスティバルでのライブ演奏、これがチャールズ・ロイドのアルバムでいちばん有名かも。チャールズ・ロイドはこのあと一度音楽から足を洗って、ずいぶん後になって復活してECMからたくさんアルバムを出すようになるんですが、僕の中ではこの両者が同一人物だとは思ってませんでした。

ジャズのテナー・サックス奏者チャールズ・ロイドが、1966年に発表したライブ・アルバムです。モントルー・ジャズフェスティバルでのライブ演奏、これがチャールズ・ロイドのアルバムでいちばん有名かも。チャールズ・ロイドはこのあと一度音楽から足を洗って、ずいぶん後になって復活してECMからたくさんアルバムを出すようになるんですが、僕の中ではこの両者が同一人物だとは思ってませんでした。 マイケル・シェンカー在籍バンドということで、UFOというイギリスのバンドを。これは1979年の2枚組ライブ・アルバムです。このバンド、歴史がけっこう古くて1970年デビュー。メンバーの入れ替わりが激しく、20人も30人も出入りしてるらしいです。でも僕はマイケル・シェンカー在籍時しか聴いていないので、他の時代はちょっと分かりません(゚∀゚)アハハ。

マイケル・シェンカー在籍バンドということで、UFOというイギリスのバンドを。これは1979年の2枚組ライブ・アルバムです。このバンド、歴史がけっこう古くて1970年デビュー。メンバーの入れ替わりが激しく、20人も30人も出入りしてるらしいです。でも僕はマイケル・シェンカー在籍時しか聴いていないので、他の時代はちょっと分かりません(゚∀゚)アハハ。| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |

|---|---|---|---|---|---|---|

| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |

Author:Bach Bach

狭いながらも居心地のいい宿で、奥さんとペット数匹と仲良く暮らしている音楽好きです。若いころに音楽を学びましたが、成績はトホホ状態でした(*゚ー゚)

ずっとつきあってきたレコード/CDやビデオの備忘録をつけようと思い、ブログをはじめてみました。趣味で書いている程度のものですが、いい音楽、いい映画、いい本などを探している方の参考にでもなれば嬉しく思います(ノ^-^)ノ