私は抗精神病薬を決して否定はしてはいない。抗精神病薬は多くの患者さんを救った非常に有益な治療手段の1つだと信じている。

実際に、私は、精神療法や心理療法を上手にできる訳でもなく、薬物療法に頼り切っているのが精神科医としての自分の姿だと思っている。

しかし、抗精神病薬は諸刃の剣であり、いい面ばかりではないとも思える。薬は薬にもなるが毒にもなりえる。それは全ての薬物で当てはまることであろう。薬物としての評価と同時に毒物(=有害事象を起こす物質)としての評価もしておく必要があると思っている。

-------------------------------------------

抗精神病薬の過量投与によって、ドーパミンD2受容体が過剰にブロックされ続けると、D2受容体がアップレギュレーションし、好ましかざる状態(過感受性精神病)を惹起してしまうことが近年分かってきた。

そして、その病態は、用量依存性に生じるものと考えられていた。

そして、その病態は、用量依存性に生じるものと考えられていた。

すなわち、処方している抗精神病薬のCP換算値が常用量を超えるような場合に生じるものであろうと考えられていたのである。

(どのくらいの量が常用量{定義された1日使用量、DDD}なのかについては確実なものはないが、WHOが定義したDDDがスタンダードなものとして参考にされている)

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N05Aそして、抗精神病薬は、常用量に抑えていれば過感受性精神病は惹起されず、安全だろうと思われていた。

しかし、しかし、である。最近、常用量でも過感受性精神病が惹起されてしまうリスクがあるという論文が発表されたのである。

この論文は、残念ながらオープンテキストではなく、全文は見れない。

(重要な論文はオープンテキストにしてほしい。私は、この論文がresearchgateに掲載された直後に全文が見れるように著者にオファーを出している。しかし、場末のp科病院に勤めているような精神科医は相手にしてもらえないようで、返事はずっとないままである。汗;。researchgateにメンバー登録はしているので、メンバーはresearchgateを経由して掲載された論文は全文が読めるように著者にオファーを出せるのだが、まあ、気長に待つしかないようである。Anne-Noel Samahaさん、私からのオファーにどうか気づいてちょうだい(-_-;)

https://www.researchgate.net/publication/332976173_Antipsychotic-evoked_dopamine_supersensitivity?

(この研究者は薬理学者なのであろうか。常用量での有害事象という発想は、薬物療法を治療の有効手段として活用している医師では難しく、薬理学者ならでは発想によるものであろう)

全文は見れないのだが、この論文の抄録には、人以外の動物では、常用量(=臨床的に適切な用量、clinically pertinent doses)の抗精神病薬でもドーパミン過感受性精神病(=dopamine supersensitivity)が引き起こされると警告的な感じで書かれているのであった。

全文は見れないのだが、この論文の抄録には、人以外の動物では、常用量(=臨床的に適切な用量、clinically pertinent doses)の抗精神病薬でもドーパミン過感受性精神病(=dopamine supersensitivity)が引き起こされると警告的な感じで書かれているのであった。

そして、この論文では、常用量による過感受性精神病を防ぐ方法も提唱されている。

(検索したら図は見れたので、その図から推測すると、ドーパミンD2受容体が常時65%以上占拠されることがないように、そして、一時的にも80%以上が占拠されることがないように、投与する間隔や量を工夫するなどの予防方法が提唱されているようである)

今回、抄録に書かれたということは、確証を得たことでないと抄録には書かれることはないので、この研究グループ(モントリオール大学)は既に常用量による過感受性精神病という有害事象の確証を得ているのであろう。

動物で生じたということは、人でも同じような現象が生じる可能性があると言えるのではなかろうか。

すなわち、厚生労働省によって許可された常用量でも、この過感受性精神病という有害事象が生じる可能性があるということなのである。

まさか、そんな事が。厚生労働省が決めた量なら安全なはずだ。

(常用量なら安全なはずだ。我々が勝手にそう信じていただけなのかもしれないけども)

個人的な経験では、CP換算値400mgで、経過が良いと思っていても、急に過感受性精神病のような状態を呈した患者さん(イライラ、易刺激性・易怒性の亢進)や多飲水を呈した患者さんが少なからずいた。なぜなのだろうかといつも疑問に思っていたが、常用量でも過感受性精神病が生じうるということであれば疑問が晴れる。

今後、もし、常用量でも過感受性精神病という抗精神病薬の有害事象が人類でも生じることが証明されれば、これまでに精神科医達が安全だろうと信じ込んでいた処方のせいで、多くの難治な患者さんが作り出されていたということが証明されることになる。

近年、ベンゾジアゼピン系薬剤への依存がさかんに警告されるようになった。特に、常用量でも依存症が生じることが問題視されており、常用量でもベンゾジアゼピン系薬剤の長期使用は努めて避けるべきである、症状が改善・安定したら漸減・中止すべきである、というコンセンサスが確立されている。

そして、ベンゾジアゼピン依存への訴訟も既に起こされている。

(ベンゾジアゼピン依存では、個人相手への訴訟が行われており、このような問題はまず国を相手にすべきであり、かなり過激な団体活動が行われているようです、、、)

今後、もし、今回紹介したような論文が増えていけば、ベンゾジアゼピン依存のように、将来は製薬会社や精神科病院や精神科医を相手にした抗精神病薬への訴訟の嵐がやって来るのかもしれない((((;゚Д゚))))

そして、過感受性精神病は、ベンゾジアゼピン依存よりは重度の病態かもしれず、しかも、ベンゾジアゼピン依存と同じように常用量でも生じるかもしれないのである。

抗精神病薬の常用量による過感受性精神病は、まだ人で証明された訳ではないが、これは必ず注意しておかねばならない落とし穴のように思える。

抗精神病薬の常用量でも過感受性精神病が生じるリスクがあることが明確に書れた論文は今回紹介した論文が初めだと思うが、このような論文には常に注意して臨床をしていかねばならないと、私はあらためて肝に銘じた次第である。

抗精神病薬のNOAELやTDIは予想された量よりももっと低いのかもしれない。

https://www.nite.go.jp/chem/shiryo/ra/about_ra4.html

https://www.chemsafetypro.com/Topics/CRA/How_to_Derive_Derived_No-Effect_Level_(DNEL).html

https://www.chemsafetypro.com/Topics/CRA/Toxicology_Dose_Descriptors.html

---------------------------

---------------------------

今回、このような論文が発表されたことで、私には、抗精神病薬によるドーパミンD2受容体のアップレギュレーションは必然的に生じる現象なのかもしれないと思えた。

それは使用量に関係なく生じる抗精神病薬への対抗現象であり、必然的な事象なのではと思えるのである。

受容体をブロックするという薬理学的な事象(抗精神病薬によるドーパミンD2受容体のブロック)が働いている限り、必然的に生じる現象なのではなかろうか。

受容体をブロックするという薬理学的な事象(抗精神病薬によるドーパミンD2受容体のブロック)が働いている限り、必然的に生じる現象なのではなかろうか。

(ここからは、全て個人的な勝手な推測であることを御了承ください)。

ドーパミンD2受容体が抗精神病薬でブロックされているという状態は、通常ではあり得ない、本来の生理学的な姿ではないであろう。脳にしてみたら想定外の事態であろう。そのため、それに対抗した現象が起こるのかもしれない。

抗精神病薬への対抗の手段はいろいろと考えられうる。

まずは、ドーパミンD2受容体自体を変化させることであろうか。すなわち、D2受容体の数を増やしてドーパミンが付着し易くするか、あるいは、D2受容体の形態を変えて高親和性にしてドーパミンがD2受容体から抗精神病薬をはねのけて付着し易くするといった変化であろう(=アップレギュレーション、過感受性精神病)。

https://www.quora.com/Is-it-possible-to-repair-damaged-dopamine-receptors次に、ドーパミンの放出を増やすという方法もあるであろう。しかし、ドーパミンの放出を増やすという方法は、逆に、ドーパミンの枯渇をまねくだけであり、そのような対抗手段が採用される可能性は低いのかもしれない。

しかし、D2受容体のアップレギュレーションでも対抗できなくなった時には、そういった強硬手段が発動しないとも限らない。ドーパミンのリリースを増やすという方法があるのかもしれない(=その結果、多飲水や慢性水中毒となる)。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/009130579390339Uしかし、D2受容体のアップレギュレーションでも対抗できなくなった時には、そういった強硬手段が発動しないとも限らない。ドーパミンのリリースを増やすという方法があるのかもしれない(=その結果、多飲水や慢性水中毒となる)。

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/003193849290126M

あるいは、抗精神病薬の分解や排除という手段であろうか。これは、肝臓に働きかけて、抗精神病薬の分解を強めるという手段があろう(=CYP酵素の誘導)。そして、このCYP酵素による対抗事象は脳でも働いているのかもしれない。

その際に、エネルギーの代謝経路も変化し、抗精神病薬の分解の方が優先されて、糖や脂肪の代謝が疎かになるということも考えられうる。ブドウ糖を最大に消費する臓器は脳である。その消費が抗精神病薬によって減ってしまうのであろうか。(=高脂血症、耐糖能異常)。

これは、別の観点からは、体脂肪を増やし(=脂肪細胞の増加、脂肪滴のサイズの増大)、その結果、脂肪細胞の方に抗精神病薬をどんどん移行させることができれば、その分、脳へ到達する抗精神病薬が減るであろうから、抗精神病薬への対抗手段になり得るであろう。

抗精神病薬によって体脂肪が増加するという報告は数多くある。では、抗精神病薬によって肥満となった患者さんの体脂肪からどの程度の抗精神病薬が検出されるのかということが気になる。

しかし、そのような研究がないかを調べてみたが、もっぱらメカニズムの方ばかりが研究されており、増大した脂肪細胞や脂肪組織へ抗精神病薬の移行も増大するといった、そのような研究はまだなされてはいないようだ。

もし、抗精神病薬による肥満は、抗精神病薬への対抗手段としての結果であるならば、肥満は避けられない運命にある悲しい事象なのかもしれない。

しかし、そのような研究がないかを調べてみたが、もっぱらメカニズムの方ばかりが研究されており、増大した脂肪細胞や脂肪組織へ抗精神病薬の移行も増大するといった、そのような研究はまだなされてはいないようだ。

もし、抗精神病薬による肥満は、抗精神病薬への対抗手段としての結果であるならば、肥満は避けられない運命にある悲しい事象なのかもしれない。

そして、昨年、ドーパミンD2受容体には、まだ知られていないような大きな役割が潜んでいるかもしれないという論文が発表されたのである。

https://www.news-medical.net/news/20191114/Dopamine-D2-receptor-modulates-Wnt-expression-controls-cell-proliferation.aspx

この事象が事実なのであれば、それは非常に重要な事象である。

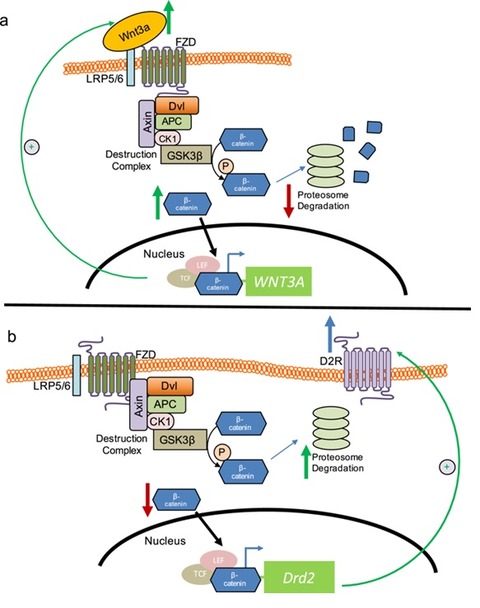

その論文では、ドーパミンD2Rは、Wnt /β-カテニン経路を介したシグナル伝達経路に関与しており、ドーパミンD2受容体はWnt3aの転写調節因子であることが判明したと報告されている(=Wnt3aの発現を抑制する)。

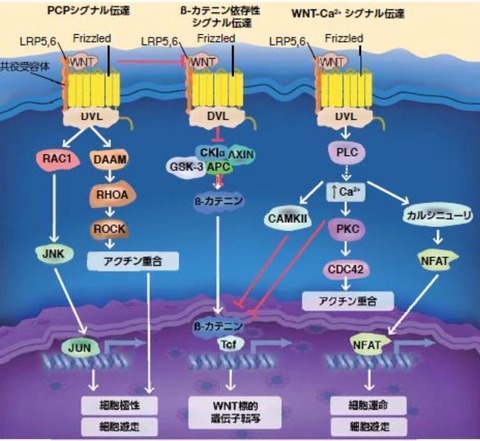

Wntシグナル伝達系は非常に複雑であり、細胞増殖などに関与しているため、多くの疾患(癌など)にも関与していると考えられている。

Wntタンパク質は、分泌性糖タンパク質のファミリーを形成しており、Wntファミリーのメンバーは、Wntシグナル伝達イベントの引き金となり、個体発生における多種多様な生物学的プロセスに重要な役割を担っている。すなわち、Wntシグナル伝達系は、細胞増殖、発生、分化、遊走といった重要な生理学的な現象に関与しているのである。

Wntタンパク質が、受容体に結合すると、非常に複雑な連続するシグナル伝達イベントが開始され、最終的には細胞増殖や遊走などの細胞プロセスが開始されることになる。

Wntには3つの経路が知られている。古典的経路(Wnt/β-カテニン経路)と非古典的経路(PCPシグナル伝達経路とWnt/Ca2+シグナル伝達経路)である。そして、Wnt経路は、増殖因子やサイトカインシグナル伝達経路を調節するような他のシグナル伝達経路との間で高レベルのクロストークが存在することが分かっている。

鍵となるWntリガンドはWnt3aらしい。このWnt3aの発現がドーパミンD2受容体への刺激で調節されているというのである。

この研究では、D2R依存性のクロストークがWNT3A遺伝子内に保存されているTCF / LEF部位を介してWnt3a発現を調節していることが見い出された。

最終的には、この研究グループは、D2RとWnt3aはお互いの発現を相互に制御し合っているのではと推測している。

すなわち、Wntシグナル伝達によってドーパミンD2受容体の発現が誘導され、発現したドーパミンD2受容体によってWnt3の発現にブレーキがかかるというのである。

Wnt3aを制御するにはドーパミンD2受容体への刺激が必要不可欠だと言えるのかもしれない。

もし、抗精神病薬によってドーパミンD2受容体への刺激が遮断され、Wntシグナル伝達へのブレーキに支障をきたすようになれば、それは非常にまずいことになろう。

すなわち、Wntシグナル伝達によってドーパミンD2受容体の発現が誘導され、発現したドーパミンD2受容体によってWnt3の発現にブレーキがかかるというのである。

Wnt3aを制御するにはドーパミンD2受容体への刺激が必要不可欠だと言えるのかもしれない。

もし、抗精神病薬によってドーパミンD2受容体への刺激が遮断され、Wntシグナル伝達へのブレーキに支障をきたすようになれば、それは非常にまずいことになろう。

D2Rの刺激の低下は、腎臓では酸化ストレスを増大させ、腎臓の尿細管間質性線維症や糸球体を硬化させるらしい。逆に、腎虚血疾患モデルラットでは、D2Rへの刺激を介して腎虚血による障害を軽減したらしい。ドーパミンD2受容体への刺激によって腎臓の恒常性を維持できたことになる。

この研究グループは、ドーパミンD2受容体は、組織の恒常性の維持に大きな役割を果たしていると結論付けている。

ということは、逆に言えば、ドーパミンD2Rへの刺激は、一定以上のレベルを保持していないと、組織の恒常性が失われてしまうことになりかねない。

このドーパミンD2RとWnt /β-カテニン経路とのクロストークの所見は、今のところは腎臓や膵臓で見い出された生理学的な現象である。脳ではまだ見い出されてはいない。

しかし、遺伝子は臓器間では共通しており、その遺伝子機能がその臓器で発現しているか、いなかの差に過ぎないため、腎臓で発現しているこの生理学的事象は腎臓以外の臓器でも発現していることが推測される。脳でも、このドーパミンD2RとWnt /β-カテニン経路のクロストークが発現している可能性は高いと言えよう

細胞増殖の制御は、かなり重要な機能である。もし、脳では、過剰になるとまずいような細胞(ミクログリアなど)の増殖をドーパミンD2受容体が制御しているのであれば、その制御が抗精神病薬で遮断され、ドーパミンD2受容への必要な刺激が保持できないような状況になれば、脳の恒常性維持ができなくなるため、それに対抗するために、ドーパミンD2受容体を増やさざるを得なくなるのではなかろうか。

あるいは、抗精神病薬によってWntへのブレーキが減れば、WntによってD2Rの発現が誘導されて、必然的にドーパミンD2受容体が増えていくのであろうか。

脳では、ドーパミンD2受容体の遮断によって神経幹細胞の増殖が誘導されることが既に見い出されているのだが(ただし外胚葉性か中胚葉性かは不明)、これは、Wntを介した現象なのかもしれない。この現象は、抗精神病薬の治療効果を説明するものという解釈にもなりえるが、過剰な細胞が作られるということは脳の恒常性維持の観点からは有害になりえる可能性もあろう。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20651832このWntとDR2の相互作用に影響を与えないような抗精神病薬は存在しないであろう。なぜならば、全ての抗精神病薬がドーパミンD2受容体の遮断作用というプロファイルを有している。ドーパミンD2受容体をブロックすることは、Wntへのクロストークをブロックしてしまうことになるからである。

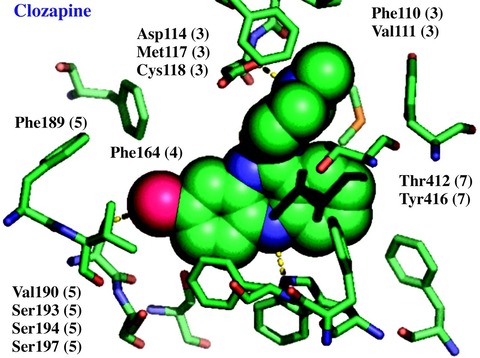

しかし、ドーパミンD2受容体から高速で解離する一部の薬物(クロザピン)ならば、高速解離することで内在性のドーパミンの邪魔をしなければアップレギュレーションは生じないのかもしれない(生じたとしても軽度)。

(クロザピンはドーパミンD2受容体の細胞への移行効率は他剤に比べてもっと低かった。クロザピンは高速解離するため内在性のドーパミン刺激を邪魔しないで済むのでWntによるD2R発現の誘導が最も低かったということであろうか)

http://www.jbc.org/content/early/2019/01/22/jbc.RA118.004682

https://digitalcommons.uri.edu/oa_diss/594/

(既にドーパミンD2受容体の立体構造をコンピュータ解析し、リガンドがD2受容体のどのアミノ酸残基に結合するのかが解析されている。クロザピンなどが解析されている。クロザピンが結合する部位にクロザピンの高速解離の秘密が隠されているのだろうか。このようなプロファイル分析から、高速解離すると推測される化学式を持った新しい抗精神病薬がいずれ開発されることであろう)

しかし、ドーパミンD2受容体から高速で解離する一部の薬物(クロザピン)ならば、高速解離することで内在性のドーパミンの邪魔をしなければアップレギュレーションは生じないのかもしれない(生じたとしても軽度)。

(クロザピンはドーパミンD2受容体の細胞への移行効率は他剤に比べてもっと低かった。クロザピンは高速解離するため内在性のドーパミン刺激を邪魔しないで済むのでWntによるD2R発現の誘導が最も低かったということであろうか)

http://www.jbc.org/content/early/2019/01/22/jbc.RA118.004682

https://digitalcommons.uri.edu/oa_diss/594/

(既にドーパミンD2受容体の立体構造をコンピュータ解析し、リガンドがD2受容体のどのアミノ酸残基に結合するのかが解析されている。クロザピンなどが解析されている。クロザピンが結合する部位にクロザピンの高速解離の秘密が隠されているのだろうか。このようなプロファイル分析から、高速解離すると推測される化学式を持った新しい抗精神病薬がいずれ開発されることであろう)

https://www.pnas.org/content/101/11/3815

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6479630/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6479630/

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcim.7b00722

最近、国内の製薬メーカーが、過感受性精神病のことが気になるのか、当社の製品はD2受容体のアップレギュレーションは起こしません、過感受性精神病は起こしません!!安全です!!という論文を出しているようだ。でも、それは信用できるのであろうか。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6479630/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6479630/

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcim.7b00722

最近、国内の製薬メーカーが、過感受性精神病のことが気になるのか、当社の製品はD2受容体のアップレギュレーションは起こしません、過感受性精神病は起こしません!!安全です!!という論文を出しているようだ。でも、それは信用できるのであろうか。

かって、アリピプラゾールは過感受性精神を引き起こしません!!という論文が国内の研究グループから出されたのだが、別の研究グループからは、アリピプラゾールでもやっぱり起こします!!と否定されている。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21402722/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24045880

下の論文はブロナンセリンの製薬会社に所属する研究者が書いたようであり、ブロナンセリンはD2受容体の過感受性を起こしません!!と書かれてある。しかし、ブロナンセリンもD2受容体の遮断作用を有する限り、そして高速解離をする訳でもない限り、D2受容体のアップレギュレーションは生じるであろう。私は、実際にブロナンセリンを内服している患者さんで過感受性精神病のようになっている患者さんを見たことがある。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299918302267

最近はエビリファイのエの字も言わなくなったレキサルティの大塚製薬からも、レキサルティは過感受性精神病を起こしません!!という論文が出ている。この論文も製薬会社に所属する研究員が書いている。しかし、私は既に、レキサルティを内服している患者さんで過感受性精神病になっているような患者さんを見たことがある。私が主治医ではないが、他剤からのスイッチのケースだが、レキサルティ2mgを内服しているが、過感受性精神病のような症状を呈していた。いったん、過感受性精神病になったら、レキサルティにスイッチしても効果がないだけかもしれないが(それに、エビリファイの仲間ですから、過感受性精神病でのレキサルティへのスイッチは逆にもっと悪化するおそれがあるようにも思えます。汗;)

最近はエビリファイのエの字も言わなくなったレキサルティの大塚製薬からも、レキサルティは過感受性精神病を起こしません!!という論文が出ている。この論文も製薬会社に所属する研究員が書いている。しかし、私は既に、レキサルティを内服している患者さんで過感受性精神病になっているような患者さんを見たことがある。私が主治医ではないが、他剤からのスイッチのケースだが、レキサルティ2mgを内服しているが、過感受性精神病のような症状を呈していた。いったん、過感受性精神病になったら、レキサルティにスイッチしても効果がないだけかもしれないが(それに、エビリファイの仲間ですから、過感受性精神病でのレキサルティへのスイッチは逆にもっと悪化するおそれがあるようにも思えます。汗;)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31487433

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4363127/

(私は、主治医じゃなくても気になる患者さんがいたら、どのような処方になっているのか密かにチェックしております。あ、そういう処方だったのね。なるほどと、いろんな意味で勉強になります。職場の人間関係を悪くしたくないので一切口出しはしませんが。)

----------------------------------

ここで再び疑問が生じる、抗精神病薬への対抗手段が生じるのは、ドーパミンD2受容体がブロックされている程度(占拠率)と関係があるのかということである。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4363127/

(私は、主治医じゃなくても気になる患者さんがいたら、どのような処方になっているのか密かにチェックしております。あ、そういう処方だったのね。なるほどと、いろんな意味で勉強になります。職場の人間関係を悪くしたくないので一切口出しはしませんが。)

----------------------------------

ここで再び疑問が生じる、抗精神病薬への対抗手段が生じるのは、ドーパミンD2受容体がブロックされている程度(占拠率)と関係があるのかということである。

すなわち、ブロックされている分を相殺しようと対抗するのであろか。または、ある程度のブロックならばドーパミンD2受容体の数を増やさずに許容できるのであろかということである。

残念ながら、この点に関するドーパミンD2受容体アップレギュレーションの論文はまだないのが現状である。

ドーパミンD2受容体は、常に一定以上は内在性のドーパミンによる刺激をキープしていないと脳の恒常性が保てないのかもしれない。はたして、どの程度までドーパミンD2受容体への刺激をキープしている必要があるのであろうか。

内在性のドーパミンによる刺激のキープ率に関するデータもまだ非常に乏しい。下の論文では、8~21%、平均10%はベースラインで内在性のドーパミンによって占拠されていると報告されている。

常にキープしておかないといけない内在性のドーパミン占拠率はまだ不明である。

上の研究データからはいったん20%と推定しておこう。これはちょうど錐体外路症状が出ないと言われているラインと同じである(Wntの制御に使用する刺激も確保しておく必要があるであろうから、時と場合によっては必要とする内在性のドーパミン占拠率はもっと高いようにも思えるが)

では、CP換算値がDDD以内であればドーパミンD2受容体の占拠率は80%を絶対に超えないのであろうか。

論文によっては、下の論文で提示されたシュミレーションのように、CP換算値がDDD相当の量でもドーパミンD2受容体の占拠率は80%を超えているように提示されている。すなわち、DDDの使用量でもD2受容体が過剰にブロックされてしまうおそれがあると言えよう。

上の研究データからはいったん20%と推定しておこう。これはちょうど錐体外路症状が出ないと言われているラインと同じである(Wntの制御に使用する刺激も確保しておく必要があるであろうから、時と場合によっては必要とする内在性のドーパミン占拠率はもっと高いようにも思えるが)

では、CP換算値がDDD以内であればドーパミンD2受容体の占拠率は80%を絶対に超えないのであろうか。

論文によっては、下の論文で提示されたシュミレーションのように、CP換算値がDDD相当の量でもドーパミンD2受容体の占拠率は80%を超えているように提示されている。すなわち、DDDの使用量でもD2受容体が過剰にブロックされてしまうおそれがあると言えよう。

このようなデータからは、DDDの用量でもD2受容体の占拠率が80%を超える(逆に、内在性のドーパミン占拠率は20%未満となる)ことは十分に起こり得る事象だと思える。特に、一時的な80%超えは、DDDでもよく起こるのではなかろうか。

今回、紹介した論文では、一時的な80%超えでも、繰り返されれば、ドーパミンD2受容体は過感受性になるような図が提示されている。

過感受性精神病を防ぐためには、Anne-Noel Samahaが言うように、DDDでも安全ではないのかもしれない。

もし、ドーパミンD2受容体への刺激が脳の恒常性維持に関わっているのであれば、抗精神病薬によって内在性のドーパミンからの刺激が必要許容範囲未満となることは、たとえ一時的なことであっても、それは無視できない重要な事象であり、抗精神病薬への対抗現象(=アップレギュレーション)が必ず起きることになるのであろう。

脳の恒常性の維持を邪魔にしないためにも、抗精神病薬はできるだけ少なくする必要があると言えるのではなかろうか。

(今後、内在性のドーパミンによるドーパミンD2受容体への刺激がどの程度維持されていないと脳の恒常性が保てなくなるのかが明らかにされていくことを期待したい)

私は思う。急性期にはそれなりの用量が必要だとしても、急性期を過ぎたら、脳の恒常性を保つためにはできるだけ減薬していく必要があるではなかろうかと。漫然と同じ量を投与していてはいけないのである。

(今後、内在性のドーパミンによるドーパミンD2受容体への刺激がどの程度維持されていないと脳の恒常性が保てなくなるのかが明らかにされていくことを期待したい)

私は思う。急性期にはそれなりの用量が必要だとしても、急性期を過ぎたら、脳の恒常性を保つためにはできるだけ減薬していく必要があるではなかろうかと。漫然と同じ量を投与していてはいけないのである。

では、どこまで抗精神病薬は減薬していけばいいのであろうか。そのめざすべき目標となる用量は具体的にはいくらなのであろうか。

その答えとなるような論文が、昨年、国内の研究グループ(慶応大学)から発表されている。

https://www.nature.com/articles/s41386-019-0573-7

その論文は、どこまで減薬できるかを検証したようだが、その結果からは、目標とすべき用量はCP換算値で200mgのようだ。これは常用量の50%未満の用量である。

私も、経過をみながら、可能な限り減薬しているのだが、その理由は、断薬されてしまい再発した際には、投与していた抗精神病薬のCP換算値が、400mgと200mgでは再発した際の病状に明らかに違いがあるということを何度も経験したからなのであった。

全ての患者さんが服薬を遵守してくれる訳ではない。服薬中断による再発のリスクも、必ず考慮して、それに対処しておかねばならない。

私の経験では、CP換算値が400mgと200mgでは再発した際に大きな違いがあると思う。再発した際の重症度はCP換算値200mgの方かはるかに軽度であり、内服を再開してもらい入院せずに済んだケースが多々あったと思える。

そして、これまでの経験では、抗精神病薬の用量が少ない患者さんの方が認知機能や社会機能への影響も少ないようにも思えた。少ない用量で維持している患者さんの方が、社会適応ははるかに良いようにも思えるのである。

(そのことを指摘している論文も昨年国内の研究グループから発表された)

(本来の重症度が低かったらから少量の抗精神病薬で維持できたのかもしれないと反論されるのかもしれないけども)。

個人的には、CP換算値は、さらに100mgまで減薬できたケースもあった。

行き過ぎた減薬による再発のリスクもあり、それは絶対に避けなければならないのではあるが、今後も、抗精神病は可能な限り減薬していこうと私は思っている。

DDDだから安全なはずだと油断したらいけないのだ!!

もし、あなたが抗精神病薬を内服しており、その容量がCP換算値200mgを超えていたら、その状態は決して安全だとは言えず、主治医と相談しながら、可能な限り200mgを目指して減薬していくことが大切なのかもしれない。

(追記: このブログをアップロードした時点で重要な論文を提示し忘れていた。それは、維持療法ではドーパミンD2受容体の占拠率は65%以上が必ずしも必要ではないという研究論文である。この論文も国内の研究グループから発表されている。CP換算値200mgでは占拠率が65%を下回るのではあろうが、問題はないのである)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25864950

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23899638

(追記: このブログをアップロードした時点で重要な論文を提示し忘れていた。それは、維持療法ではドーパミンD2受容体の占拠率は65%以上が必ずしも必要ではないという研究論文である。この論文も国内の研究グループから発表されている。CP換算値200mgでは占拠率が65%を下回るのではあろうが、問題はないのである)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25864950

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23899638