庭先に、小鳥たちの食事場所をつくってあります。冬場、そこに朝早くから集まって喋っています。主にホオジロです。多いときは20羽を越えます。

暖かくなり、餌場が増えてきたからでしょうか、今日あたりからは、少なくなってきました。

今回も、書こうと思いつつ、時間がとれなくて書けなかった話です。

その昔、論文のような文章を書くときは、「客観的な」表現にしなさい、とよく言われたものです。

それが学界の通例であるからか、日本語のいわゆる「論文」には、主語がはっきりしない文体が多いように思います。主語を明確に示すと、「主観」的に見えてしまう、といことのようでした。

これに対して、私は、そのやりかたは日本語の悪用だ、と常日ごろ思ってきました。

日本語では、日常、あえて主語を明示しなくても、意味が伝わります。

そういう形にならっていわゆる「論文」を書くと、文だけが一人歩きして、あたかも「真実」を語っているかのように、いわゆる客観的に、なっているかの錯覚を与える場合があるのは確かです。

だからと言って、客観的であることを「装う」ために、「主語」を不明確にする、というのに、私は疑義を感じていたのです。

私は、主語を明確にしなくても意味が伝わる日本語の様態は、大変すばらしいものと考えています。

西欧の言葉のように「分別が明解」ではなく、一見すると曖昧模糊として「ごまかしている」かのように見えますが(その意味では、「ごまかす」のには「便利」ではあります)、本当はそうではない、と思っているからです(この点については、以前、「冬とは何か」で触れました)。

第一、この「特性」なしには、短歌や俳句は生まれなかったはずです。

西欧の言語は、たしかに「分別が明解」です。

そしておそらく、そのことが、いち早く、「部分の足し算で全体ができあがる」という近・現代の思考法・方法論を生みだした因だったのではないか、と思えます。

日本人は、多分日本語の体系で暮しているからでしょう、「本来」そういう思考法は「不得意」なのです。

そうでありながら、すでに鎌倉時代、道元は、「分別が明解」でない日本語を使う世界においてでさえ、「魚」と「水」の二項の関係は如何というような(水なしでは魚は存在し得ない、ということを忘れた)思考が現れることを戒めているのですから、このような事態は、洋の東西を問わず、言語というものの持つ「宿命」である、と言えるのかもしれません。

現に、以前紹介したように、英語圏の人のなかにも、次のように語る方が居られるのです。

・・・・

すべての言語は、諸種の観念の対象が互いに入れこになっていても、

それら観念を一列に並べてつないでゆくように要求する形式を持っている。

これらは、実は上へ上へと重ね着する一揃いの着物を、

物干し縄にかける場合には(一揃いとしてではなく)横へ横へと並べねばならないのと同様である。

言語的シンボルの持つこの性質は、discursiveness として知られている。

このために、この特殊な順序に並べ得る思想のみが曲がりなりにも語られ得るのである。

この「投影」に適しないどのような観念も語に(よって)は表現できず、語によって伝達もできない。

・・・・

(S・Kランガー「シンボルの哲学」岩波現代叢書)。

つまり、主語を明確に示さなければ客観的文章になる、などと考えること自体、nonsense なのです。

主語すなわち「私」を強く明示したって、「客観的」に「ことに迫れる」のです。

私は、「客観(的)」とは、「主観」の「向う」に見えてくるものだ、

多くの「主観」を連ねた結果、その向うに浮び上ってくるもの、

と認識してきました。これは、今もって、変りはありません。

先験的に「客観(的)」な事実がある、そういう「事実」を探すのが「学問」だ、などというのは、

まるっきりの嘘っぱちだ、そう思ってきました(そう唱える先輩諸氏がいっぱいまわりにいたのです!)。

もっとも、そういう「思い」を押し通すことは、はなはだ難しいことではありましたが・・・。

このブログでは、ある頃から、あえて、「私はそう思います」という文言を付しています。それは、読まれる方はどう思われますか、とお訊ねしたいからなのです。

そういう「応答」の向うに「見えてくるものがあるはずだ」と思うからです。そしてそれが、それぞれの心のうちに「留まれば」いいではないか、と思うからです。

私たちは、素直に、素朴に、自分の思いを語るべきだ、と私は思っています。

ある人はそれに共感し、ある人は反発するでしょう。それで当たり前です。

しかし、その「繰り返し」の向うに、「共通する何か」が見えてくる、私はそう思っています。

私たちが「来し方」から伝承してきたもの、それは、すべて、そういうものだったのだと思います。

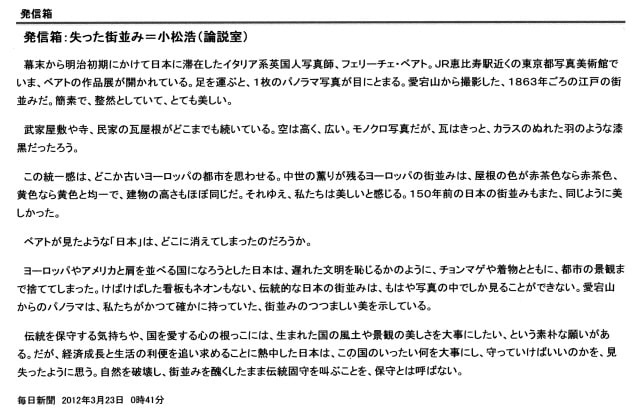

ここにちょっとした話題を呼んだと思われる新聞記事があります。

3月23日の毎日新聞夕刊に載った「東大話法のトリック」という特集記事です。

「思い当たる」フシがいっぱいあります。

下は、その新聞の転載。

毎日jpにも載っています。

特集ワイド「東大話法のトリック」

web版は、何日か経つと消えます。

新聞記事の転載では字が小さいので、毎日jpをプリントアウトして、下記に載せます。

暖かくなり、餌場が増えてきたからでしょうか、今日あたりからは、少なくなってきました。

今回も、書こうと思いつつ、時間がとれなくて書けなかった話です。

その昔、論文のような文章を書くときは、「客観的な」表現にしなさい、とよく言われたものです。

それが学界の通例であるからか、日本語のいわゆる「論文」には、主語がはっきりしない文体が多いように思います。主語を明確に示すと、「主観」的に見えてしまう、といことのようでした。

これに対して、私は、そのやりかたは日本語の悪用だ、と常日ごろ思ってきました。

日本語では、日常、あえて主語を明示しなくても、意味が伝わります。

そういう形にならっていわゆる「論文」を書くと、文だけが一人歩きして、あたかも「真実」を語っているかのように、いわゆる客観的に、なっているかの錯覚を与える場合があるのは確かです。

だからと言って、客観的であることを「装う」ために、「主語」を不明確にする、というのに、私は疑義を感じていたのです。

私は、主語を明確にしなくても意味が伝わる日本語の様態は、大変すばらしいものと考えています。

西欧の言葉のように「分別が明解」ではなく、一見すると曖昧模糊として「ごまかしている」かのように見えますが(その意味では、「ごまかす」のには「便利」ではあります)、本当はそうではない、と思っているからです(この点については、以前、「冬とは何か」で触れました)。

第一、この「特性」なしには、短歌や俳句は生まれなかったはずです。

西欧の言語は、たしかに「分別が明解」です。

そしておそらく、そのことが、いち早く、「部分の足し算で全体ができあがる」という近・現代の思考法・方法論を生みだした因だったのではないか、と思えます。

日本人は、多分日本語の体系で暮しているからでしょう、「本来」そういう思考法は「不得意」なのです。

そうでありながら、すでに鎌倉時代、道元は、「分別が明解」でない日本語を使う世界においてでさえ、「魚」と「水」の二項の関係は如何というような(水なしでは魚は存在し得ない、ということを忘れた)思考が現れることを戒めているのですから、このような事態は、洋の東西を問わず、言語というものの持つ「宿命」である、と言えるのかもしれません。

現に、以前紹介したように、英語圏の人のなかにも、次のように語る方が居られるのです。

・・・・

すべての言語は、諸種の観念の対象が互いに入れこになっていても、

それら観念を一列に並べてつないでゆくように要求する形式を持っている。

これらは、実は上へ上へと重ね着する一揃いの着物を、

物干し縄にかける場合には(一揃いとしてではなく)横へ横へと並べねばならないのと同様である。

言語的シンボルの持つこの性質は、discursiveness として知られている。

このために、この特殊な順序に並べ得る思想のみが曲がりなりにも語られ得るのである。

この「投影」に適しないどのような観念も語に(よって)は表現できず、語によって伝達もできない。

・・・・

(S・Kランガー「シンボルの哲学」岩波現代叢書)。

つまり、主語を明確に示さなければ客観的文章になる、などと考えること自体、nonsense なのです。

主語すなわち「私」を強く明示したって、「客観的」に「ことに迫れる」のです。

私は、「客観(的)」とは、「主観」の「向う」に見えてくるものだ、

多くの「主観」を連ねた結果、その向うに浮び上ってくるもの、

と認識してきました。これは、今もって、変りはありません。

先験的に「客観(的)」な事実がある、そういう「事実」を探すのが「学問」だ、などというのは、

まるっきりの嘘っぱちだ、そう思ってきました(そう唱える先輩諸氏がいっぱいまわりにいたのです!)。

もっとも、そういう「思い」を押し通すことは、はなはだ難しいことではありましたが・・・。

このブログでは、ある頃から、あえて、「私はそう思います」という文言を付しています。それは、読まれる方はどう思われますか、とお訊ねしたいからなのです。

そういう「応答」の向うに「見えてくるものがあるはずだ」と思うからです。そしてそれが、それぞれの心のうちに「留まれば」いいではないか、と思うからです。

私たちは、素直に、素朴に、自分の思いを語るべきだ、と私は思っています。

ある人はそれに共感し、ある人は反発するでしょう。それで当たり前です。

しかし、その「繰り返し」の向うに、「共通する何か」が見えてくる、私はそう思っています。

私たちが「来し方」から伝承してきたもの、それは、すべて、そういうものだったのだと思います。

ここにちょっとした話題を呼んだと思われる新聞記事があります。

3月23日の毎日新聞夕刊に載った「東大話法のトリック」という特集記事です。

「思い当たる」フシがいっぱいあります。

下は、その新聞の転載。

毎日jpにも載っています。

特集ワイド「東大話法のトリック」

web版は、何日か経つと消えます。

新聞記事の転載では字が小さいので、毎日jpをプリントアウトして、下記に載せます。