ニュース

ダイハツの歩行領域モビリティ「e-SNEAKER」に乗ってみた

“ちょっと楽な移動”ができる乗り物を体験!

2025年8月29日 07:00

8月25日に発売されたダイハツ工業の新しい歩行領域モビリティ「e-SNEAKER(スニーカー)」。歩行領域モビリティとは、6km/hまでの最高速で、歩行者同様に歩道を走り、免許不要で乗れる乗り物だ。e-SNEAKERのリリースには「日常生活に新たな価値を提案」と記載されており、「誰もが、楽しく、快適に移動を楽しめる」モビリティとのこと。

今回、このe-SNEAKERに試乗できたと同時に、e-SNEAKERにかかわるダイハツ工業 製品企画部 プロジェクト責任者 鐘堂信吾氏と、ダイハツ工業 総務部 兼 製品企画部 主査 北野恵睦氏から興味深いお話を伺うことができた。まずはお二人の話を中心にお届けしたい。

e-SNEAKERは誰でも乗れるように、とにかくスタイリッシュに!

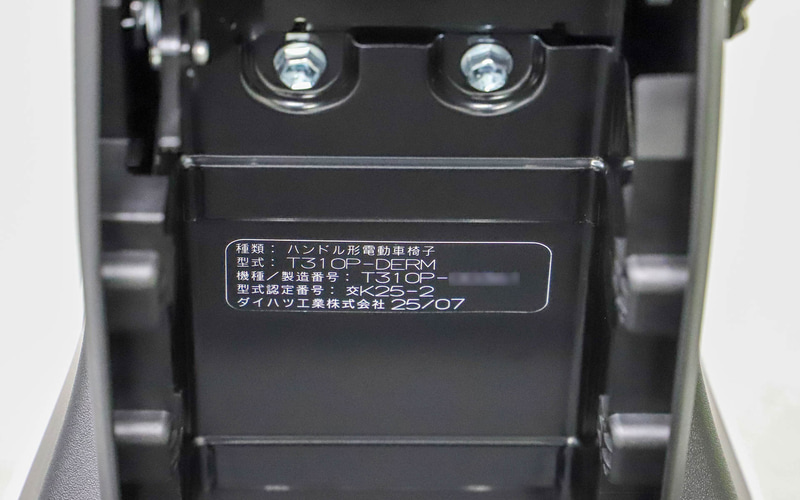

まず、歩行領域モビリティ(正式名称は「ハンドル型電動車いす」)というと、スズキの「セニアカー」の印象が強く、「高齢者の乗るもの」「歩行困難な人が乗るもの」というイメージがあり、若者や問題なく歩ける人にとっては少しネガティブな乗り物になっているのではないだろうか。しかし、ダイハツによると、海外では「ちょっと疲れたときに乗るもの」という感覚で普及しているそうだ。

そこで、e-SNEAKERは誰でも気軽に乗れるよう、使い勝手だけでなく「見た目」にもこだわって製作されている。実際に大阪万博で無料貸し出しをした際は、老若男女問わず約3万5000人(8月取材時点)の利用者がいて、子供や学生、女子高生などからの「乗りたい!」という声が多かったという。確かに広い万博会場を歩き回るにはなかなか大変だろうし、「ちょっと疲れたときに乗りたい……」という気持ちになるのは分かる気がする。そんなときに、細身のシュッとしたハンドルや、目線の高い着座姿勢、大阪万博仕様のカラフルでポップなカラーは「乗ってみたい」と思わせるには十分なものだろう。

とはいえ、まだそういった限られたイベント会場以外での歩行領域モビリティの普及は進んでいない。例えばハンドル型電動車いすで自宅からスーパーマーケットに行ったとしても、スーパーマーケットの店舗内をハンドル型電動車いすで必ず走れるわけではなく、店舗の判断によっては駐輪場などに止めざるをえない場合もある。

ハンドル型電動車いすは歩行を補助するものであって、ないと歩けないわけではない。ただし、今後、もっとハンドル型電動車いすが当たり前になれば、大型ショッピングモール内の移動や、アウトレットモール、公園などの施設で多く見かけるようになるかもしれない。

ダイハツが今回e-SNEAKERを発売した理由も、そこに販路があるのではないかと考えたからだという。

万博仕様のe-SNEAKERはカラフルなカラーリングで、荷物を載せられるバスケットが付き、大勢の人がいることから障害物検知機能や接触停止機能などの安全機能が搭載されている。

市販仕様はホワイトのみの設定で、カラーを変えたいのであれば10万3950円のフロント&リアカバーを購入する必要がある。また、バスケットもオプションで、3万2560円とそこそこの価格。さらに、障害物検知機能や接触停止機能は搭載されていない。

このことについては、それぞれはっきりとした理由があり、まずカラーリングは好みが分かれないホワイトの1色展開で様子を見つつ、市場の反応を聞きながらバリエーションを増やすかどうかを検討していくそうだ。また、カラーをホワイトにしていると、オプションでステッカーなどの展開がしやすいのではないかという考えもあるそうで、カバーを変えるよりも価格を安くできるステッカーの設定が、もしかしたらあり得るかもしれない。

また、バスケットをオプションにした理由は、高齢者の方だとリュックサックを背負うなど一か所に荷物を集めてしまった方が忘れ物を減らせると同時に、バスケットがないと荷物を置きっぱなしにすることがなく、盗難の防止になるということ。さらに、バスケットを標準装備にするとどうしてもスタイリッシュさが薄れてしまうので、とにかくe-SNEAKERは誰が乗ってもスタイリッシュになるようにというコンセプトから、バスケットが欲しい人はオプションで購入してもらうという方式にしたという。

障害物検知機能や接触停止機能は、万博の会場内だと大勢の人がいるため必要となるが、市街地だとあまり密集して多くの人がいないため、価格を抑えるという意味でも機能を省いたとのこと。安全機能については、今後の必要性やユーザーからのニーズを聞きつつ、搭載を検討していくとのことだ。

それぞれにしっかり理由があり、まずはシンプルな設定で市場での様子を見つつ、時間をかけてよりよい仕様にブラッシュアップしていきたいというダイハツの考えが知れた。もちろん最初から最高の仕様にしてほしいという思いもあるだろうが、どんなにいいものであってもまずは知ってもらって、普及しなければ意味がないとも思われる。そのための第一歩をまだ踏み出したところではあるため、今後の展開を楽しみにしていきたい。

例えば、大型ショッピングモールといった施設への導入はまだ難しいかもしれないが、サーキットでの移動や、10月に開幕するジャパンモビリティショー2025の会場を移動する際などに利用できたら、大阪万博以外でも多くの人がe-SNEAKERに触れる機会となり、さまざまな感想が聞けるのではないだろうかと期待してしまう。

そして改良を重ね、いつか日常の移動手段や安全なシェアリングモビリティとして、当たり前に存在するようになってほしい。今回、鐘堂氏と北野氏のお話を聞いてそう思った。

試乗してみたら、安定したバイクに乗っている気分

試乗については実は短時間かつ屋内だったことから、性能の片鱗しか感じられなかったように思う。とはいえ、段差はきっちりと乗り越えられたし、走行中にハンドルを切ると、安全に減速することも体感できた。

操作はとても簡単で、3ステップで電源を入れ、走行準備ができたらハンドルのスロットルを回すと走り出せる。加減速はスロットルの操作のみで行なえ、まるでバイクに乗っているかのよう。ブレーキはほぼ緊急用で、今回は使うことがなかった。

操作感は電動スクーターのようでありつつも、四輪で地面と接しているため、段差を越えるときも曲がるときもふらつくことはない。シートの高さが一番高い状態だったこともあってかわずかに前傾姿勢だったものの、サポートが適度に体をホールドするため、安定して乗りやすい。シートもふかふかで座り心地がよく、長時間乗っても疲れにくいだろうし、疲れたときにも足を休めながらちょっと移動……なんて使い方もできそう。

ただ、スロットルの反応が少し敏感で、少し回しただけでグンッと加速/減速する。これは慣れもあるだろうが、試乗会場の直線距離が短く、あまり一定の速度で走れなかったことも理由かもしれない。

また、速度は屋内ということもあってか最高速の6km/hで走ると速く感じたため、ほとんどの時間を4km/hで走行した。試乗をサポートしてくれたダイハツの担当者によると「6km/hだと小走りしているくらいの速度」とのことだった。例えば屋外では最高速を6km/hで設定していても、施設内では最高速をもう少し低く設定すると扱いやすくなるだろう。

屋外であればスロットルを一定に保ちやすいだろうし、高めのヒップポイントのおかげもあって目線も高いので、気持ちよく走れるのではないだろうか。次に機会があるのなら、ぜひとも街中で乗ってみたいと強く思った。