ニュース

日産、最後のR35GT-Rオフライン式 「GT-Rは進化を遂げ、将来再び姿を表します」とイヴァン・エスピノーサ社長

田村宏志氏ら開発メンバーがGT-Rとの思い出を語る

2025年8月27日 11:25

- 2025年8月26日 発表

日産自動車は8月26日、同社の栃木工場にてR35 GT-R(以下GT-R)最終生産車のオフライン式を開催した。GT-Rは2007年に登場して以来、日産を代表するクルマとして販売され続けていたが、2024年3月14日に2025年モデルが発表され、約1年後の2025年3月3日に新規の注文受付がアナウンスされた。

それから約5か月後の8月26日、GT-Rを生産していた栃木工場で最後の生産車がラインオフ。これにより2007年から続いたGT-Rの生産がすべて終わりを告げた。

GT-RのキーマンたちがGT-Rの思い出を語る

オフライン式では日産ブランドアンバサダーを務める田村宏志氏と、初期からGT-R開発に深く携わってきた日産自動車 車両計画・車両要素技術開発本部 シャシーシステム開発グループ 主担の松本光貴氏が登壇。それぞれのGT-Rの思い出を語った。

田村氏はGT-Rのハードカバーカタログを手に持ち登場した。このカタログは田村氏が日産に在籍したときに作ったものだが、そのページを開き「これにはクルマ好きの夢が詰まっているんですね。文字が小さくて読みにくいのですがいっぱい書きたかったのと、いっぱい渡したい情報があったのでこんな作りになってしまいました」と切り出した。

そしてカタログの最後のページを開く。そこにはGT-Rのミニカーで遊ぶ子どもの姿が一面に使われていたが、このイメージのモデルは実は田村氏ご本人で、田村氏は子どものときに見た富士スピードウェイでのスカイラインGT-Rの走りに心を奪われたそうだ。当時は「実はスカイラインよりもフェアレディZが好きだったんです」ということだったが、1973年3月、富士スピードウェイのバンクを走るスカイラインGT-Rの姿に興奮し、「将来は日産自動車に入ってGT-Rを作りたい」と思ったものを表したデザインであることが語られた。

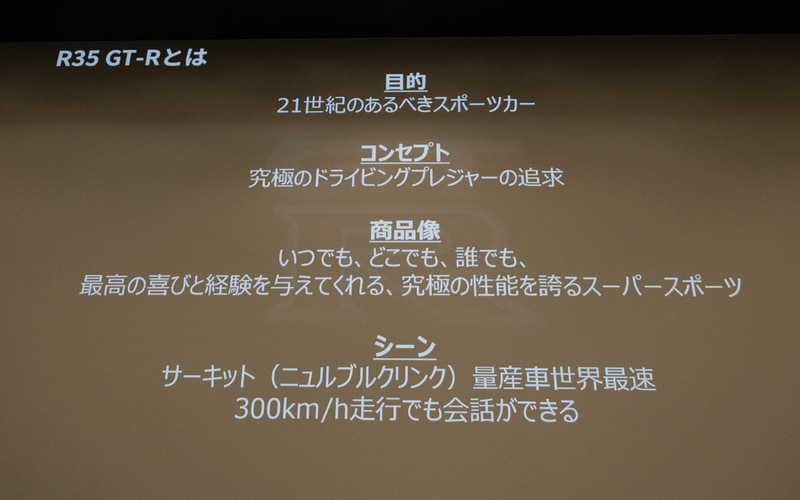

R33型スカイラインGT-Rの総括責任者であった渡邉衝三氏は、R33型スカイラインGT-Rを作るにあたり究極のドライビングプレジャーというコンセプトを打ち出したが、このことは田村氏が手掛けたGT-Rにも引き継がれた。

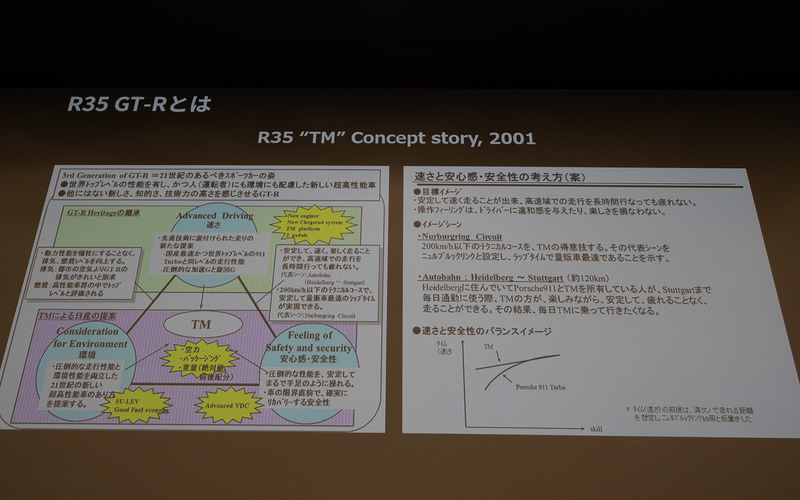

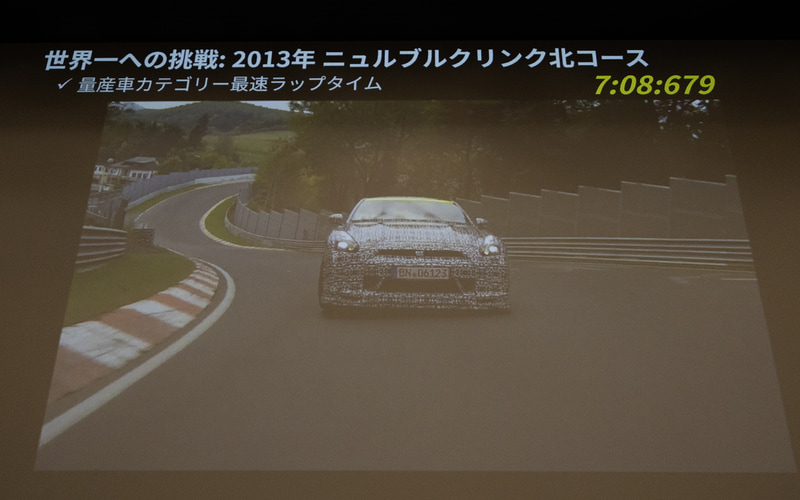

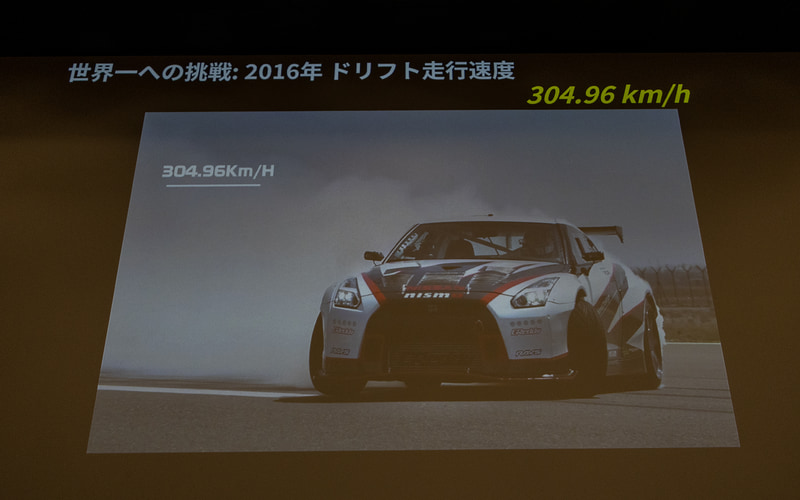

そして21世紀のあるべきスポーツカーであること、いつでもどこでも、誰でも、最高の喜びと経験を与えてくれる、究極の性能を誇るスーパースポーツであること。さらにサーキット(ニュルブルクリンク)での量産車最速であり、300km/hで走っていても同乗者と会話ができるくらい安定感があることなどの目標が追加された。

田村氏はマイクをつけず、地声で大きな声を出しながらスクリーンの前を右へ左へと歩きながら話続けた。そして話題はGT-R開発時のことになった。

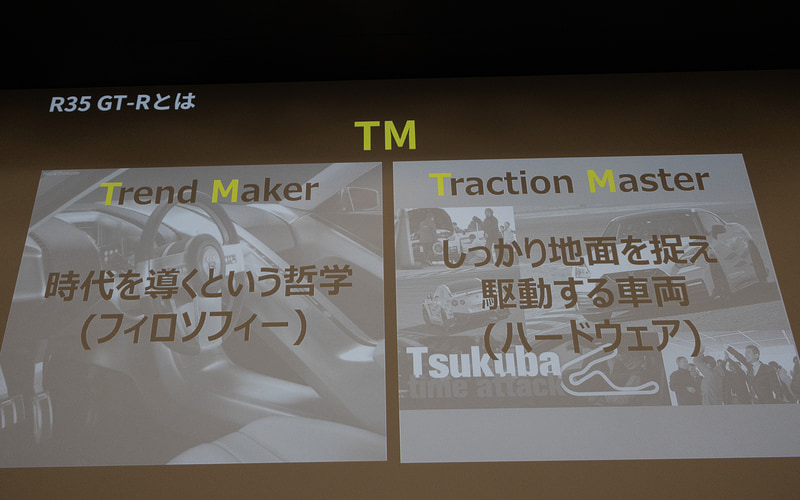

新型車を開発するとき、たとえ社内でも開発車の呼称を実名で言ってしまうと問題があるので、開発車には2つの文字を組み合わせた呼び名を作っていた。これは日産の通例であった。

そしてGT-Rには「TM」という呼び名が付けられた。これはどこからきたものかと言うと、GT-Rが求めたものはソフト面とハード面の2つがあり、ソフト面では時代をリードするようなトレンドを作るという意味からの「トレンドメーカー」というもの。ハード面は路面をかきむしる強いトラクションを与えられるクルマであってほしいとの想いから「トラクションマスター」と付けられ、この2つの英語表記にある「T」と「M」から「TM」となったそうだ。

ちなみにGT-RにはT-Specというモデルがあり、名称の「T」は田村氏のTといわれているがそうではない。当初は開発名であった「TM」からTM-Specにしようという案があったが「TMだとトレードマークみたい」とか「これまでのVスペックやMスペックように英語ひと文字にしよう」という意見からTMのTだけを使ったそうだ。

田村氏が担当した当初はまだ「スカイライン」の名前をどうするか決まっていなかったそうだが、あるとき会社から「新たなイメージのクルマだからスカイラインは使わない」という指示が出た。それに対し田村氏は「自分の憧れのクルマなので」と食い下がったが、結局「GT-R」はスカイラインから独立することになった。とはいえ開発していたのはスカイラインチームであったので、流れは変わったものの新たにGT-Rとしてやっていこうとなったという。

田村氏はR32スカイラインGT-Rまで戻ってGT-Rを振り返った。そこで語ったのは「1つのことをやり続けて突き詰めていくおもしろさ」だ。

R32・33・34 GT-Rは型式が違っていてアップグレードしていったクルマだ。ホイールベースに変更はあったが、エンジン、基本的なメカニズムは変わっていないのだが、そうした進化をしてきたことでユーザーに受け入れられてきたクルマであった。それならばR35 GT-Rも、外見や目先の仕様を安易に変えるのではなく、1つのことをやり続けて性能を突き詰めていくことを目指したという。

そうした中で進化してきた箇所としてボディ剛性があるが、実はボディの設計図面は当初から一切変わっていないという。それなのになぜ剛性が上がったかというと、ここはなんと、栃木工場で働く方々の力だという。

クルマを生産する際には「この差なら許容する」という「公差」の数値が設定されていて、GT-Rはそれがそもそも厳しい。そのためラインでGT-Rの担当になれるのは技術の高い人だけとなる。ただ、そうした環境からなのか、いつしか工場内の自主的なルールとして、「公差」は開発側が求める数値よりもさらに厳しいものに設定されていった。

公差がシビアになると作業の難易度は高くなるが、その代わり完成度は高くなる。そしてその結果、ボディ剛性が設計値より8%向上していたそうだ。

このように設計側だけでなく工場の従業員の方も含めて「毎日努力してきた」というのがGT-Rであり、田村氏は「この現場あってのGT-Rと思っています」としみじみと語っていた。

以上が田村氏の発言だ。最後に田村氏は「私が言っちゃいますが、次期型はいろいろとやっています。でも、今日はその発表じゃないですからね。日産はずっとソリューションを含めて考えているんですけども、時期が来たら発表できるし」とニコニコしながらすごいことを言って降壇した。

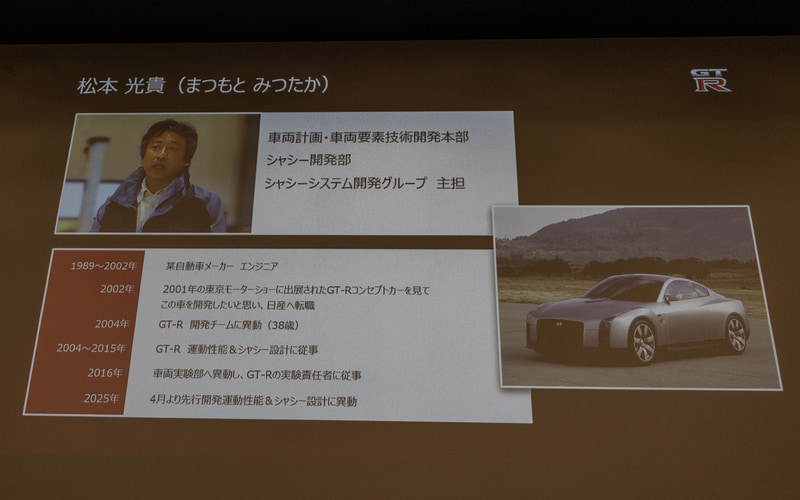

GT-Rの開発がやりたくて他の自動車メーカーから転職

続いてマイクを取ったのは日産自動車 車両計画・車両要素技術開発本部 シャシーシステム開発グループ 主担の松本光貴氏。松本氏はGT-Rのデビュー当初から開発に関わってきた方である。

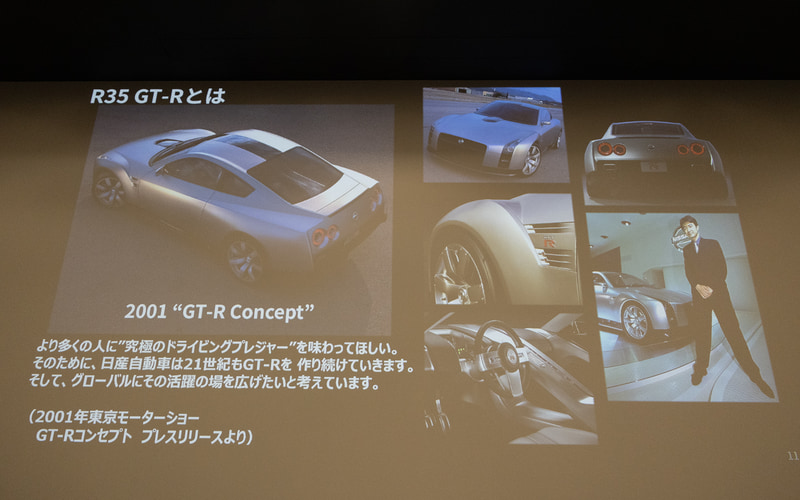

松本氏は以前は違う自動車メーカーの社員であったが、2001年の東京モーターショーでGT-Rコンセプトを見たことがきっかけで「このクルマの開発をやりたい」と気持ちが生まれ、なんと翌年の2002年に日産へ転職をするという熱い気持ちを持った方である。そして2004年には念願叶ってGT-Rの部署に移動することになったそうだ。その後、GT-Rのシャシー設計などを担当していたが、PRの部署に移動しつつ、その後に現在の部署に戻ってきたとのこと。

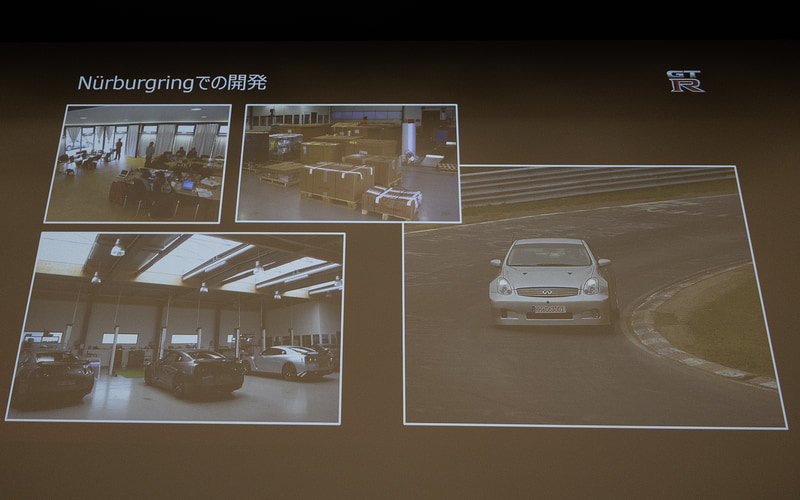

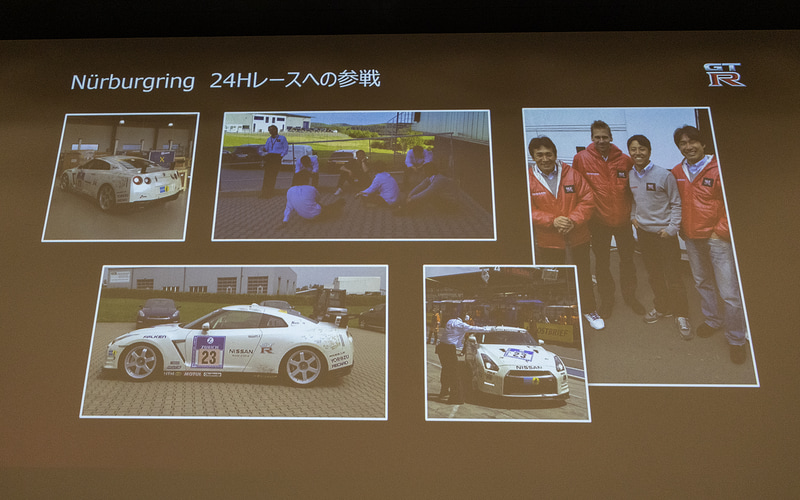

GT-Rの初期から開発に関わってきた松本氏にはさまざまな思い出があるそうだが、いくつか選ぶとまずはニュルブルクリンクでの車両開発がある。GT-Rは日産として初めて生産車をサーキットで開発することを行なったクルマであった。最初に作った先行車でフロントはスカイライン風に擬装されていたが、プラットフォームはR35 GT-Rのものとなっていた。

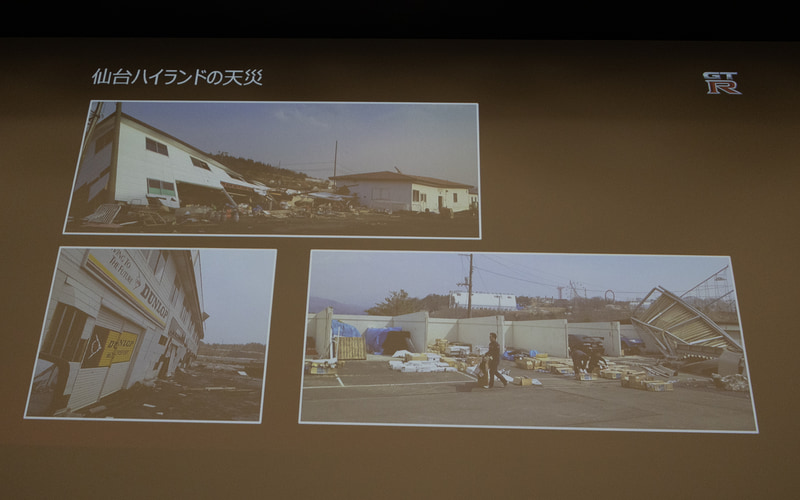

GT-Rの開発は国内でも行なわれていて、拠点としていたのが宮城県にあった仙台ハイランド(現在は廃業、跡地も別の用途になっている)。このサーキットではピットを長期契約で借りて、中にはGT-Rのパーツなどを保管していた。

ところが開発の最中に東日本大震災が発災し、施設にも被害が出た。ただ、このときの被害は仙台ハイランドの努力で早めに復興できたのだが、その1~2年後に突風による被害を受けて倉庫にしていたピットは屋根が飛び、中にあったパーツはすべて雨ざらしになり使用不能になったこともあったそうだ。

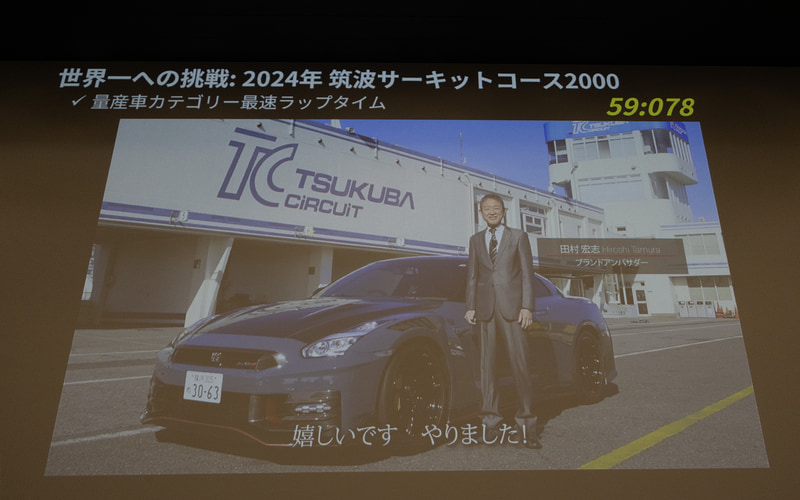

サーキットでの開発とサーキットでのPR活動を手がけていた松本氏は、筑波サーキットのタイムアタックにも携わっていた。最初に挑戦した2020年、田村氏から「筑波サーキットで1分を切れるか?」と尋ねられたという。それに対して、松本氏は「多分ですけど、問題なく切れると思います」と答えた。

とはいえ、日産にはタイムアタックを担当する部署がないので技術的な根拠は一切なかったが、松本氏は自分がやってきたことから直感的に目標達成できるだろうと感じたという。結果は田村氏のスピーチのところで紹介したとおり、59秒台を松田次生選手のドライブでマークした。

そして2024年に筑波サーキットへの2回目の挑戦が行なわれた。ここでも事前に「タイムの更新ができるか?」と聞かれたが、MY2020とMY2024では性能が上がっているので「タイムの更新はできます」と返答した。しかしそのあとに「59秒を切れるか」とも聞かれた。

その問いに対しては「それは無理です。更新しても2020年のタイムから0.3秒です」と答えたそうだ。ずいぶん具体的な数字だが、これも実は技術的な根拠は一切なかった。ただ、自分が携わってきたGT-Rゆえに「上がってもこれだけだろう」という感覚があったからそう答えたというが、結果はほぼ予言どおりの0,28秒アップとなった。この正確さは「開発者だから」というだけでは済まされないくらいすごいことである。

松本氏の汗と涙の結晶であるGT-Rはこの日で終わりになるが、実は松本氏も来月に定年退職を迎えるという。社内には「松本氏がGT-RをやりたいからGT-Rを継続していたのではないか(笑)」というウワサがあったそうだが、松本氏は「全然そうではなく、GT-R自体が延命し続けてきた結果が今日までやってこれたということです」と語った。

さらに「いま日産は大変な時期なので、田村氏はあのように言っていましたが次期車について言える余裕はないと思っています。でも、いつかわれわれと同じDNAを持った次の世代、若い世代が、またこういったクルマを復活させてくれると思っていますので、そのときは皆さまのご協力、ご支援をよろしくお願いします」と結んだ。