自由に見るためのループ

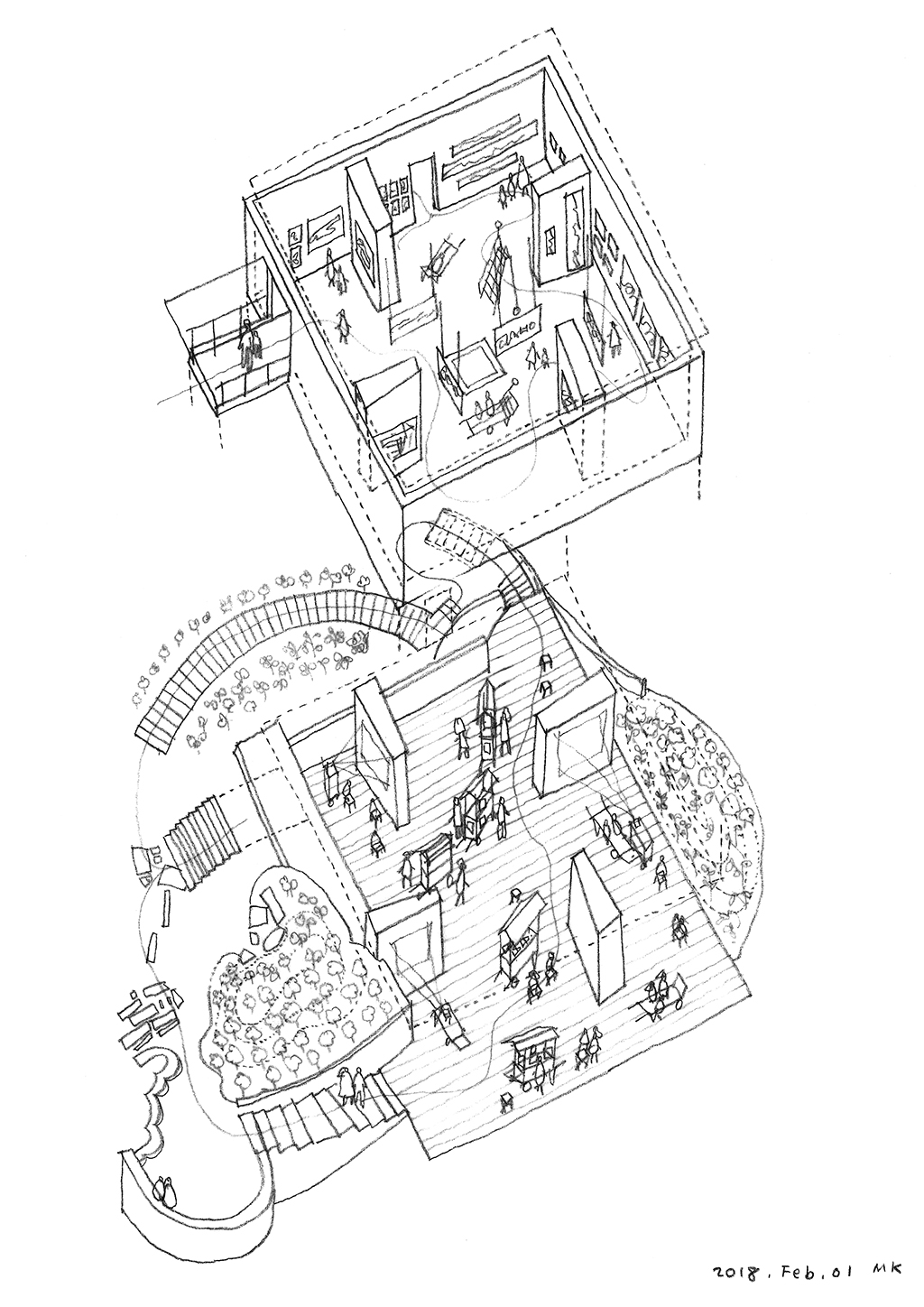

第16回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館では、貝島桃代、ロラン・シュトルダー、井関悠のキュレーションによる「建築の民族誌」展が開催されている★1[fig.1]。本展示は、過去20年に描かれた、74人の参加者による42作品で構成される。吉阪隆正(1918-80)が設計した日本館は4つの壁柱によって分節化された空間で構成されており、空間を特徴づける4つのセクションに作品が集められている。各セクションでは異なる前置詞──「Drawing "of" Architecture:建築のドローイング」「Drawing "for" Architecture:建築のためのドローイング」「Drawing "among" Architecture:建築のあいだのドローイング」そして「Drawing "around" Architecture:建築のまわりのドローイング」──を用いて、建築環境との関わりのなかでドローイングが果たす役割をテーマごとに示している。展覧会は「of」のセクションから始まる。そこには建築をひとつの構成単位として示す地図帳(アトラス)が展示されている。それに続く「for」のセクションではガイドブックやハンドブックを紹介し、集積と方向づけの手段としてのドローイングを提起している。「among」のセクションでは、建築環境のなかへの没入を描いた地図(マップ)や街並みの景観のドローイングが展示され、「around」のセクションで展示されたパノラマ、図表、鳥瞰図で完結する。

- fig.1──展示はループ状の経路に沿ってパビリオン全体に展開する。ループは1階から始まり、2階正面入り口から展示室に入り、裏口から出て、裏手の階段を通って1階へ戻る。貝島桃代「展示デザイン ドローイング」(2018)(提供=貝島桃代)

さあ、よく見てほしい。アシスタントキュレーターの見出しの下に、シモーナ・フェラーリ、伊藤維、それから──私の名前がある。このため、この文章を書くにあたって、私は公平な立場に立つことはないし、できない。これは利害関係のない批評ではないし、実際のところ、まったく批評とはいえない。その代わり、私はこの短いエッセイで、自分が日本館のオープニングの際に最初の来場者たちと対話するなかで初めて遭遇した「問い」に対する答えを見出したいと考えている。私は後日掲載された批評のいくつかにも、同じ問いが潜んでいることを発見した。それは、時間に追われるビエンナーレのイベントで紐解くことのできる問いではない。そうするためには、数日間の休息、熟考、そして離脱が必要だった。

心のひとやすみ

それらの批評はすべて「ドローイングの展示としては、『建築の民族誌』は全体的にかなりわかりやすい企画である」という所見から始まる。2階では、空間の全体性を乱すことなく、作品が展示されている。その部屋は吉阪が設計した白い箱のイメージそのままに、整然としている[fig.2]。来場者が作品をより詳細に見ることができるように加えた、持ち運べる道具──双眼鏡、梯子[fig.3]、キャスター付きスツール、手作りの拡大鏡[fig.4]など──は、館内の備品と調和している。一方、1階の状況はまったく異なっており、石庭にはウッドデッキが設置され、屋根のある中庭に変換されている。そこに置かれた一連のカラフルなカートはそれぞれ本棚、ビデオステーション、ドローイングスタンドなどの機能を備えており、ここで行なわれる特別プログラムをサポートするものであることが見てとれ、そういった活動のためにこの空間が変換されたことが明らかになる。

- fig.2──日本館2階の展示空間 全体の内観

- fig.3──移動式ハシゴにのぼって作品を見る来場者

- fig.4──拡大鏡を使う来場者

(2-4 ©Andrea Sarti/CAST1466, 国際交流基金提供)

それにしても、──一部のコメンテーターが言及したように──「建築の民族誌」は、その内容のみならず、特に展示自体の強度のために、ほかとは一線を画した展示である。ある人は、日本館は「ヴェネチアの庭園を大急ぎで見て回る人たちに、もっと時間をかけて熟視する」★2ことを求めると書いた。また別の人は、日本館は「熟考を重ねた研究の成果を見せてくれる」★3と振り返り、来場者に「ゆっくり時間をかける」★4ことを奨励するという点を強調した。「シンプルで癒される、焦点を絞った、しかも楽しい」展示であると述べた批評家は、 「それはビエンナーレの喧騒からの『心のひとやすみ』だった」★5と結論づけた。これらを要約すると、日本館の展示は、来場者がジャルディーニ(ヴェネチア・ビエンナーレの主会場のひとつ)を見て回るやり方とは一致しないようだ。来場者はつねに驚き、賞賛しながらぶらぶら歩き回り、必要な時だけ──例えば携帯電話を充電するときに──立ち止まることを想定しているのだ。

だから、その問いは明らかだ──そのようにシンプルでわかりやすい展示を見るのに、どうしてそこまで長い時間がかかるのか? あるいは、「心のひとやすみ」はいつ起こるのか、そして「熟視」 はどこから始まるのか? 入り口から? 途中で? または、あるドローイングの前で?

答えを探すために、まず展示のタイトルを問うことから始めてみよう──「建築の民族誌」という概念自体が、見る人の注意を喚起し意識を変えるかどうかを確かめるために。

他者の視点に自らを置く

「建築の民族誌」とは実際に何を意味するのか? 貝島が定義するように、この概念は民族誌学に建築を重ね合わせている。つまり、建築家が「さまざまな縮尺を扱いながらそれを『横断』し、思考を続けることで、部分と全体、経験的な世界から抽象的な世界まで、異なる世界を行き来」し、ドローイングを扱うことができる能力を駆使してさまざまな人の集まりを理解する。そして彼らのために建築をつくることを目的として、現地調査を通して人々と関与することである★6。

この平易な説明には、その概念自体が時間に関して何らか独自のスタンスをとっているかどうかは示されていない。

それはどのような歴史を持つのだろうか?

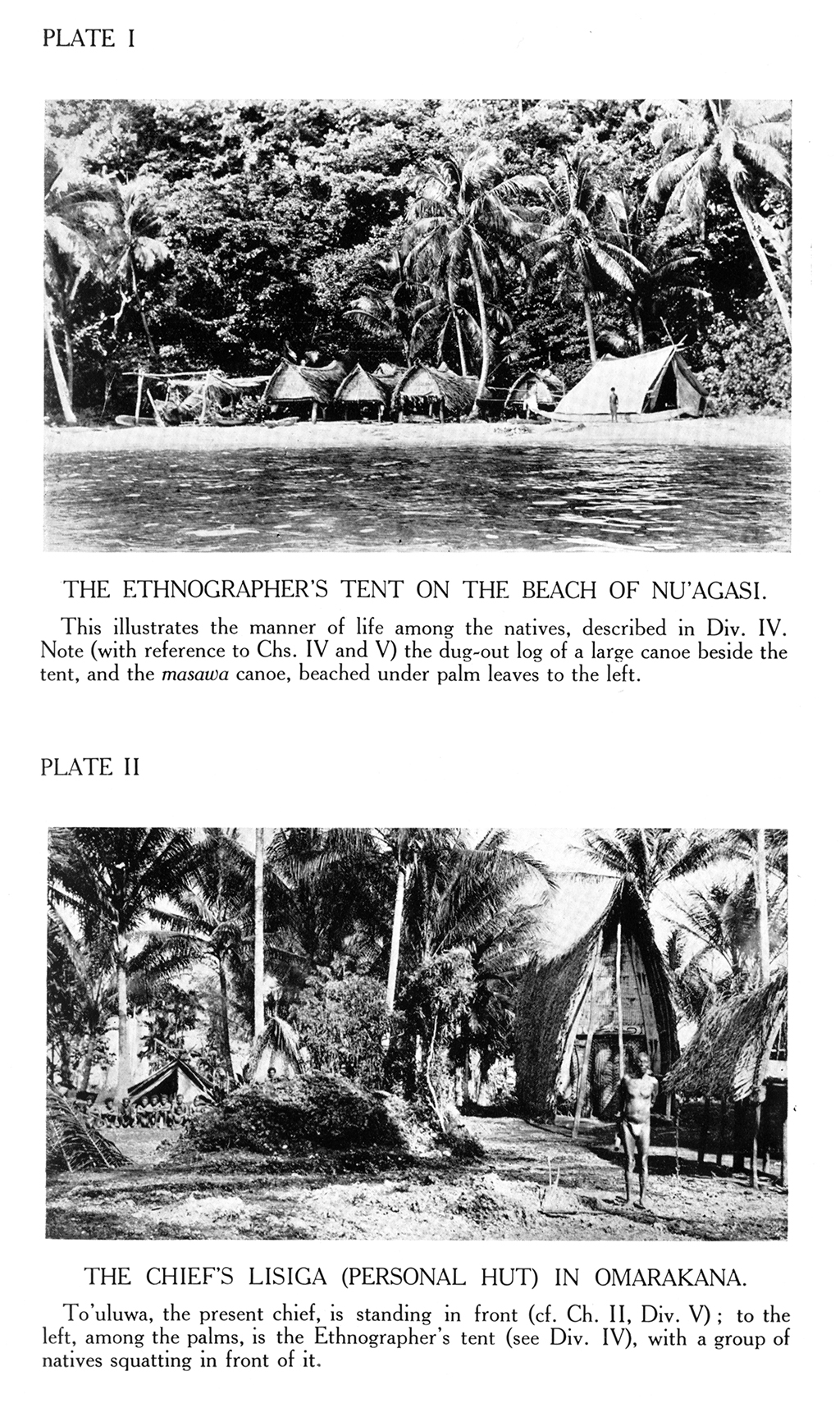

西洋では人類学、文化人類学、民俗学のさまざまな講壇で定義されてきたように、「民族誌」とは一般的に「他者の視点に自らをおくこと」の実践であると説明されている 。この解釈は、ブロニスワフ・マリノフスキ(1884-1942)をはじめとした非西洋社会★7の実地調査を行なった人類学者の研究に端を発している。探検家、宣教師、植民地行政官などの報告書を通じて遠隔地の住民を研究する「"机上の"人類学者」の実践を越えて、マリノフスキは1922年に出版した自著『西太平洋の遠洋航海者』(増田義郎訳、講談社学術文庫、2010)で、民族誌による現地調査の手法を理論化した。後に「参与観察」★8として聖典化されたその手法は、民族誌学者が長年にわたって遠隔地の住民と実際に生活を共にすることによって、彼らの慣習の全体論的視点を得るというものだった★9[fig.5]。

- fig.5──民族誌学者の現地調査の状況を示す2枚の写真

引用出典=Bronisław Malinowski, Argonauts of The Western Pacific (London: George Routledge & Sons, LTD., 1922)

それに対して、日本では数々の重大な変化が起こった時期に、制度批判としての民族誌(ethnography)と自国の民俗学(folklore)が現われた。それらを通じた日常生活の観察の目的は、モダニティに対する別のアプローチの探求を援護するために、絶滅の危機にある土着の知を取り戻すことにあった★10。

日本の民族誌における現代性の追求

西洋と日本の民族誌のこのような差異については多くの議論が重ねられてきているが、ここではマリノフスキを中心に論じ、それから離れて論じるという2段階で総括する。

ヨーロッパの19世紀における知識の分断──民族学者が専ら自分たちとは無関係な社会の研究をしていた状況──を批判して、柳田國男(1875-1962)は、民俗学者が自分の身近な環境を研究する可能性について構想した。1900年代に活動を始めた柳田は、国家中心主義的な主流に対抗して、日本の農村地域を研究した★11。1920年から1923年にかけて、柳田は国際連盟委任統治委員としてジュネーブに滞在した。彼はそこで研究者と交流して情報源を集めるなかで、民族誌の論説の最新情勢を目の当たりにした★12。彼はマリノフスキの熱心な読者となり、1923年の関東大震災直後に日本に帰国すると、自国の民俗学の設立のために献身した。そのなかで、彼は農村や日本の民俗を研究するために、直接観察や、現地調査を通じた系統的なデータ収集──例えばアンケートやチェックリストなど──の新しい手法を用いた。柳田とマリノフスキの両者とも、社会に対する全体論的視点を得るために研究していた。しかしマリノフスキが遠隔地の現地調査において現状の居住地の範囲に限定したあるひとつの集団に焦点を絞ったに対し、柳田は視点を広げてその土地の複数のコミュニティを扱い、それらの現在と過去の歴史を通じて、日本全体を超越した規模の研究を行なった★13。

2つめの差異は、農村環境の現地調査で柳田に同行していた建築家、今和次郎(1888-1972)によって導入された★14。今は1923年の震災に大きな影響を受け、それをきっかけに民族誌研究の枠組みについて再考するようになった。今は震災後の生活状況の研究を始めたが、次第に焦点を都市的状況に移行していった。彼は民俗学の歴史的次元を離れるとすぐに、現代性および物質文明の問題を中心に据えて、「考現学」の名のもとに現代性の研究を理論化した★15。この新しいアプローチでは、直接観察によって路上の日常生活の性質の小さな変化を探求した。マリノフスキによって理論化された孤独な長年におよぶ現地調査、そして柳田によって体系化された日本の民俗学の踏査のいずれとも異なり、今は 共同作業、そしてたった1時間しか続かないかもしれない都市の現状の即時的な観察を支持した★16。

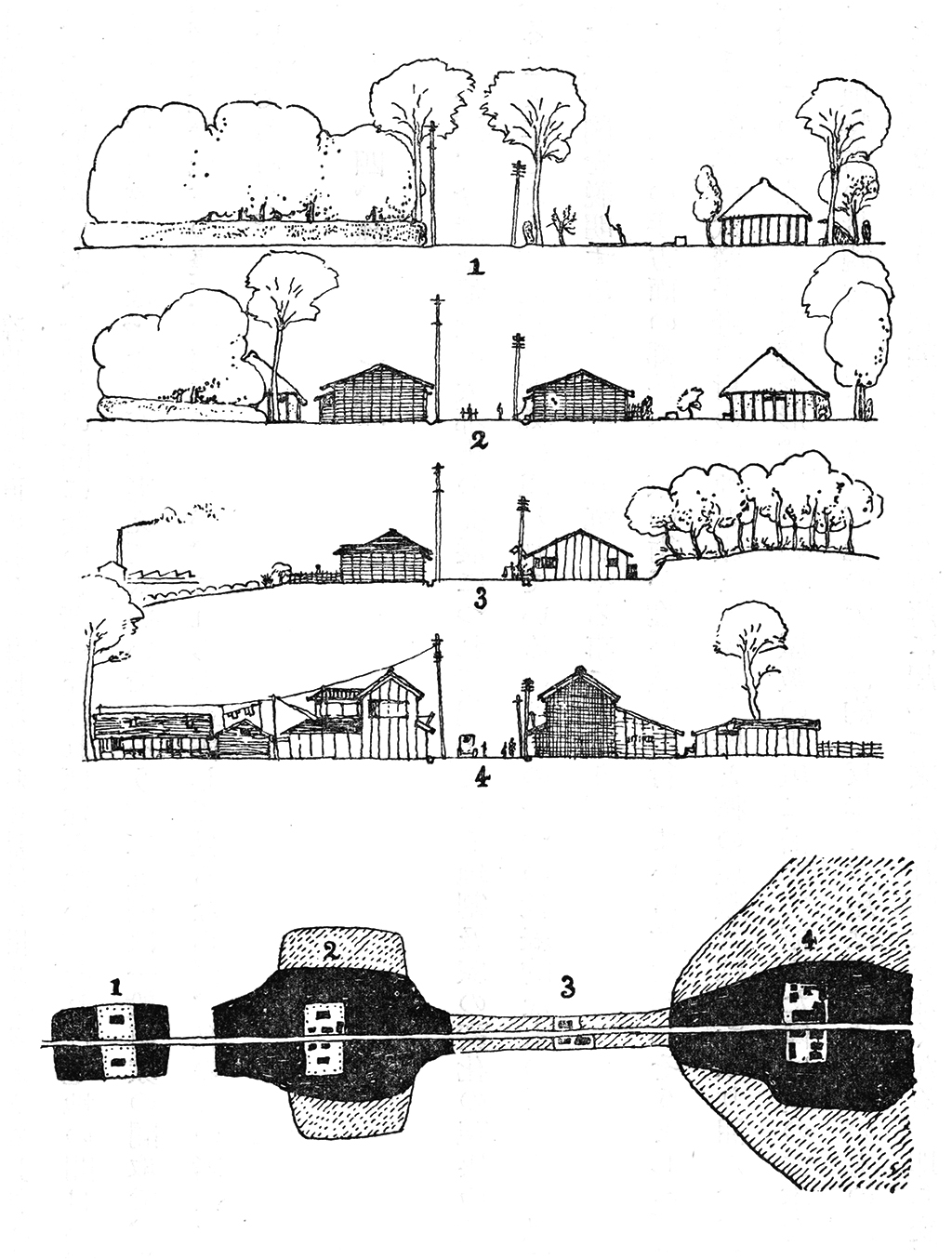

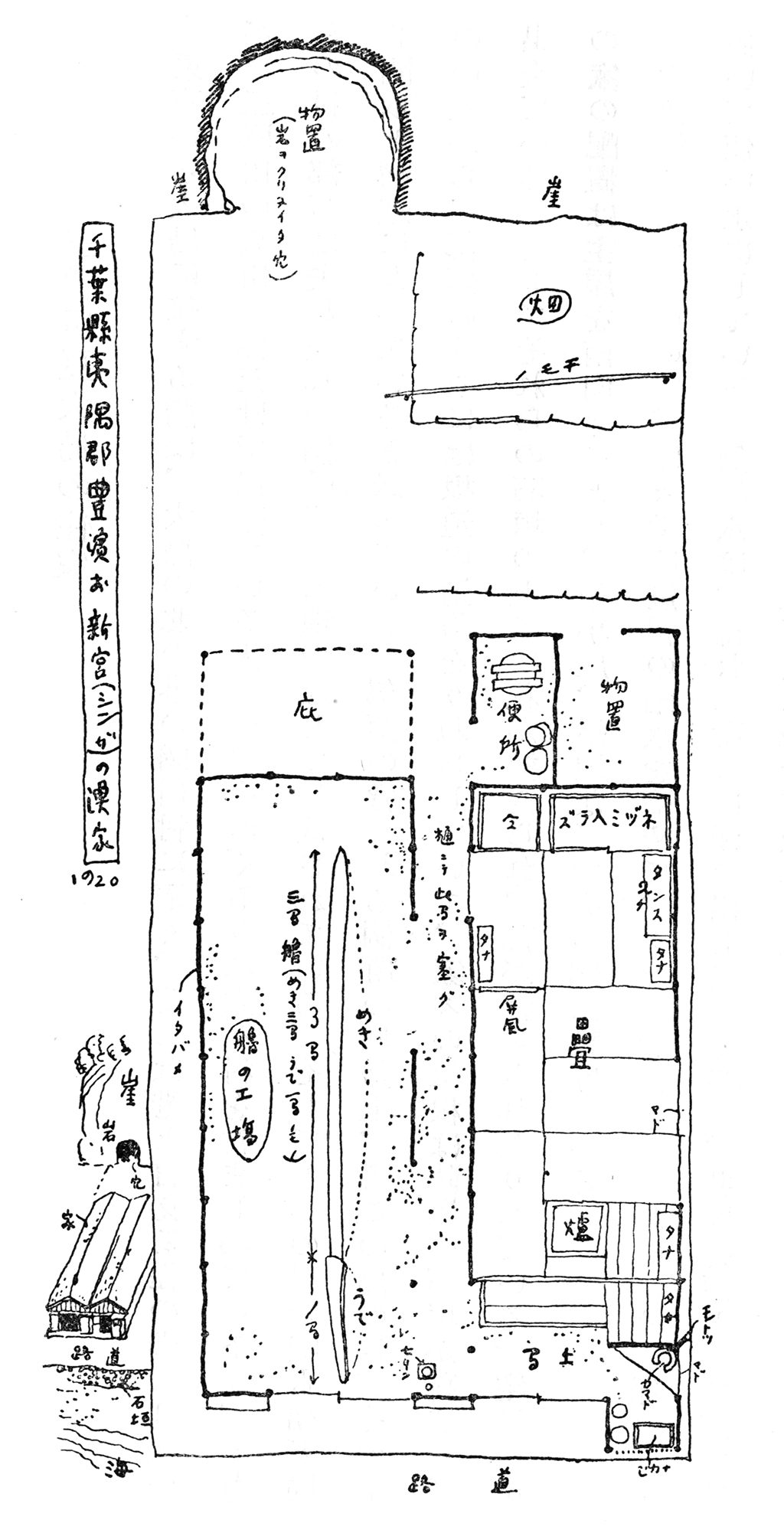

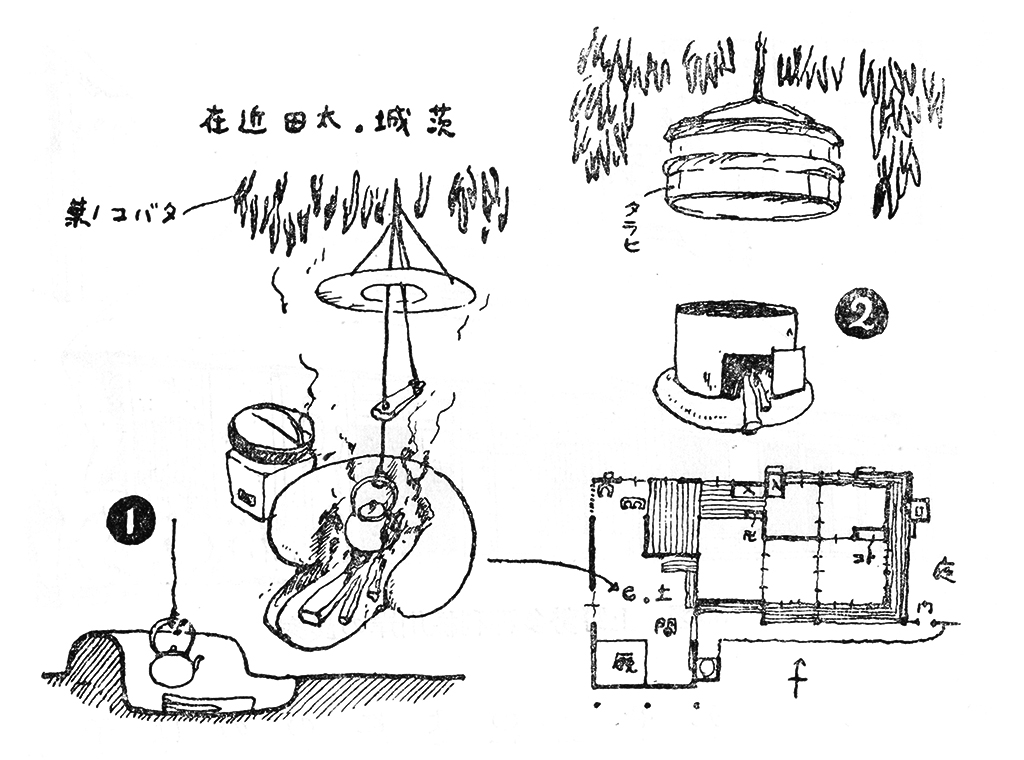

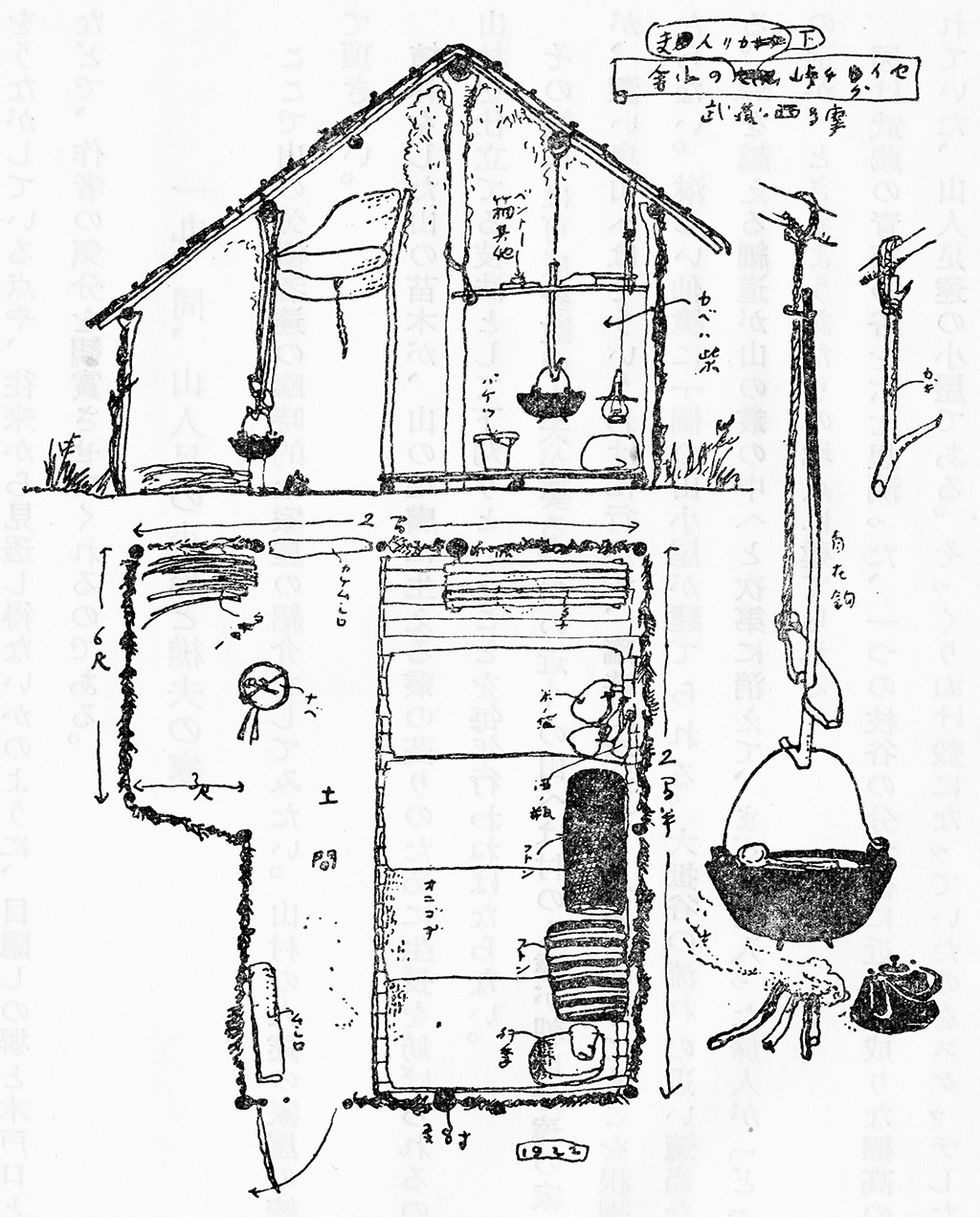

もうひとつの重大な差異は、やはり方法論に関するものだった。マリノフスキは客観性を主張し、より確立された現地調査の慣習のなかでも、彼が日常生活および典型的なふるまいの「不可量物」と呼ぶもの──例えば、多くの場合写真によって示された観察記録など──を導入した★17。『西太平洋の遠洋航海者』には、65点の写真、5点の地図、3つの表、そしてたった2枚のみの図面(カヌーの横断面図一式)が含まれている。今はその代わりにフリーハンドのドローイングを好み、それらをさまざまな記録の手段として、あるいは場当たり的な技法として用いた。初期の例には、日本の農家の現場調査についての1922年の書籍『日本の民家』がある★18。そのなかで、ドローイングは映画的なシークエンス[fig.6]、あるいはさまざまな縮尺での注釈[fig.7]として用いられている。ひとつのディテールのみを説明するために平面図、断面図、さまざまな視点からのスケッチを集めたドローイングもあり[fig.8]、またその一方で全体の環境を詳細に記録したドローイングもある[fig.9]。

- fig.6──「郊外街の生成過程の模型図」

郊外の街の発展の過程を4面の断面図で図示したドローイング。

- fig.7──「上総夷隅郡の漁家」

岩と海岸に挟まれた細長い敷地に建てられた住宅の平面図。左下の角にある小さなアクソメのスケッチは、敷地状況の全体像を表わしている。

- fig.8──「常陸久慈郡太田附近農家の土間」

タバコの葉を乾かす方法の詳細。土間のクドの火気を用いる(左)か、あるいは専用の囲炉裏をつくる。

- fig.9──「武蔵西多摩郡の山人足の小屋」

いずれも引用出典=今和次郎『日本の民家』(第4版、相模書房、1954)

一連の繋がりを見出す

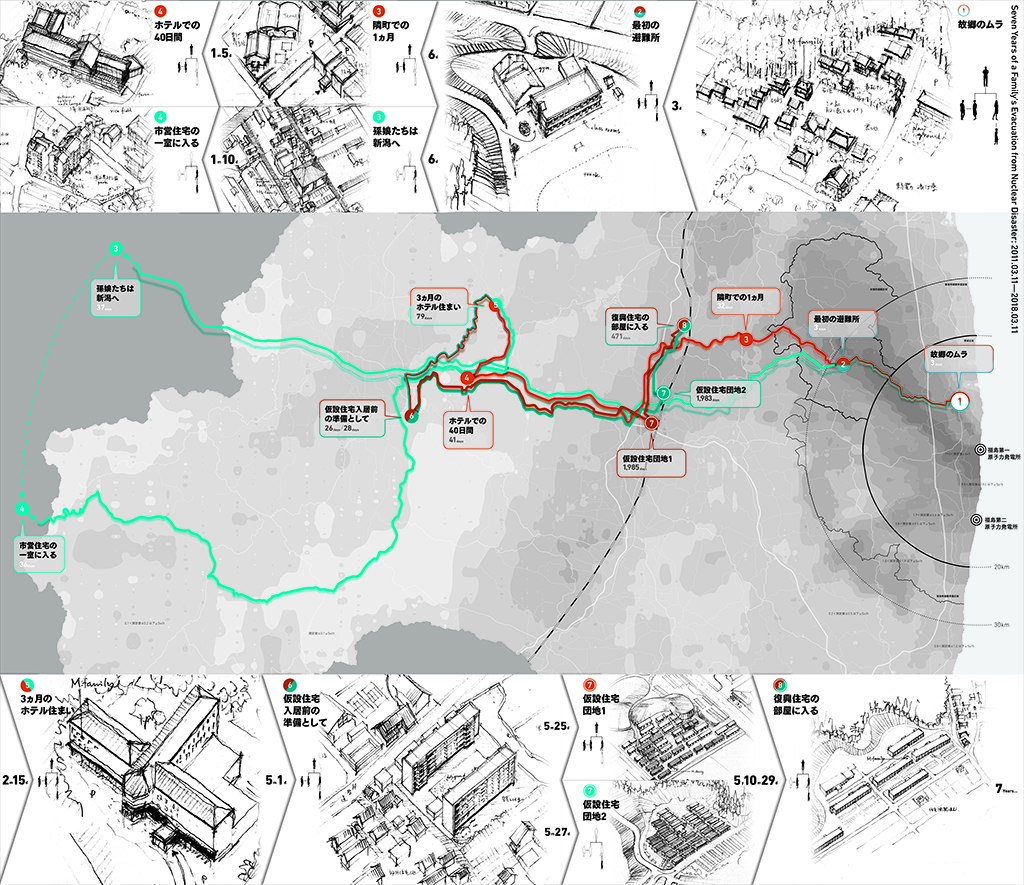

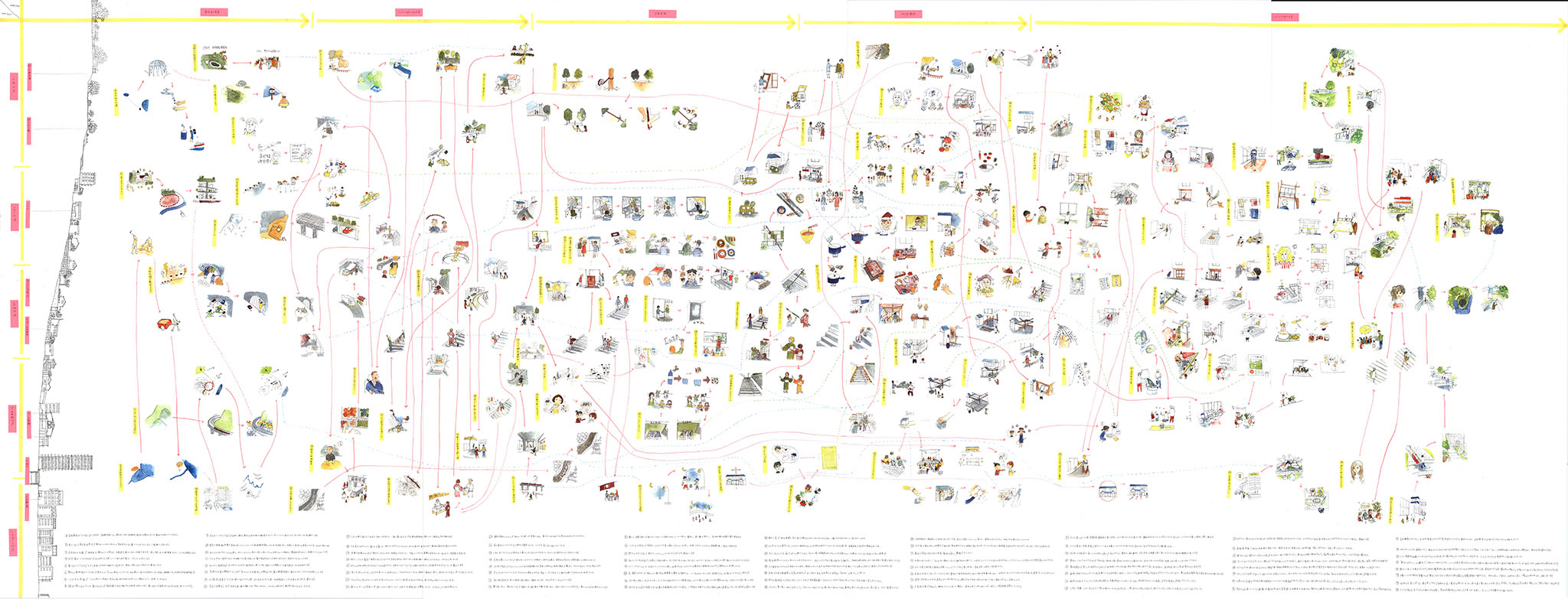

このように意図された建築の民族誌は、どのように環境が変容するか、そしてしたがって時間の経過について、特に注目する。それは、いかに「土着民の視点を把握するか」とマリノフスキが説明する問題とはあまり関係なく、むしろ柳田、そして特に今の、自分たち自身の環境における急速な変化を理解したいという強い意欲──貝島が「民族誌の先駆者たちの実験的な伝統」と呼ぶもの──に、より深く関係している★19。現地調査には、「過去から未来を連続的に描き実現する有効な方法」としての可能性がある★20。彼らは台所から都市に至るまであらゆる場所で、上書きされた物質の痕跡の断絶を観察することによって、現代社会の変移を探知し、報告し、理解する。このレンズを通して、民族誌は建築の時間的次元を顕在化させる。そして、明確に定義された空間、物体、材料、ユーザーなど──さまざまな時間の尺度で展開する異なるストーリーを有するが、それでも建築を通して相互に関係するすべてのもの──が関与する一連の繋がりを見出す。平面図と異なり、ドローイングは、必ずしも同じ場所で同時に同じスケールで起こったわけではない出来事が、いかに深く相互に関係する可能性があるかを流動的に示す★21。青井哲人、NPO法人福島住まい・まちづくりネットワーク、福島アトラス制作チーム「LIVING along the LINES-Fukushima Atlas( LIVING along the LINES──福島アトラス)」(福島、2017-)[fig.10]は、2011年の東日本大震災の発生後から7年後も終わらない福島のある家族の継続的な移転を地図で示している。トミトアーキテクチャ「カサコ 出来事の地図」(横浜、2014-)[fig.11]は、作者たちがリノベーションを手がけた建築の近隣地区で、住民たちが知っている身の周りの話--例えば近くの丘の上で仮眠をとるタクシーの運転手のことなど--を通じて、日々の生活を記録している。瀝青会、中谷ゼミナール「Revisiting Wajiro Kon's "Nihon no Minka"(今和次郎『日本の民家』再訪)」(2012)[fig.12]は、1922年に今が現地調査を行なった一連の民家と2012年の時点でのそれらの現状を比較し、その変容を明らかにしている。このように、建築の民族誌はこの伝統を現在では普及し一般化した実践として提示している。そのことは、拡張された地理的範囲、そしてより深められた時間の理解などからも見てとることができる。

(提供=青井哲人、NPO法人福島住まい・まちづくりネットワーク、福島アトラス制作チーム)[クリックして拡大]

(提供=トミトアーキテクチャ)[クリックして拡大]

(提供=瀝青会、中谷ゼミナール)[クリックして拡大]

自由に見るためのループ

展示作品には、現地調査を行なったそれぞれの環境の歴史の異なる速度、異なる時代、そして異なる存続期間が要約されている。そのため、それらを読み解くには一定の時間がかかる。そしてこの意味では──このエッセイの「問い」に戻るが──建築の民族誌の概念自体がまさに時間の経過に対する感受性を示唆しているといえる。1枚のドローイングにある近隣地区全体の長い歴史を関連づけることを考えてみてほしい[fig.11]。このドローイングは、速度を落とそうと呼びかけている。

しかし全体として、ヴェネチア・ビエンナーレはエントロピーの影響に苦しんでいる。なぜなら、規模が拡大にするにつれて、同ビエンナーレは来場者の集中力の散逸という望ましくない状況に直面しているからだ。インスタレーションは、この問題に対処するための現代的な仕掛けである。それは建築をできるだけ直接的に、実寸大かつリアルな材質感で表現することを試みている。そして、インスタレーションは、建築が──定義によれば──「収集することができず、美術館の部屋に展示することもできない芸術形式として自らを真に表現することができる新しいアプローチ」★22として賞賛されているにもかかわらず、じつはこれは、国家のパビリオンという建築形式と同様の古い策略でもある──ステレオタイプを避けることなく、一面のファサードだけである文化全体を「語る建築」(architecture parlante)なのだ。それらはエントロピーを減少させているように見えるが、実際にはそういった実践は、媒介するという行為を放棄することによって、知らないうちにエントロピーの増大に加担している。この降伏は建築文化を短絡化させ、より複雑で実りある交流が起こることを阻んでいる。

「建築の民族誌」は、複雑な世界の建築だけでなく、ビエンナーレの複雑な構成にも対処するための策略を提案している。建築を媒介するという行為の特殊性を放棄することなく、それでもこの展示を理解するために意義をすべての展示作品を見て、すべてのキャプションを読まなければいけないような、従来どおりの展覧会を再現しているわけではない。日本館では、展覧会の巡回路(ループ)は開かれている[fig.1]──つまり、見るための所要時間は決まっていない。何でもありだ──「心のひとやすみ」から「注意深い熟視」まで。92秒。17分。3時間。それぞれの所要時間が、見る人に大いに異なる印象を与えるのは間違いない。しかし、この展示は特定の所要時間に合わせて設計しているわけではない。見る時間は人によって異なる。ただし、入り口で「展示の見方」を読む時間だけは決まっている。1分あたり200ワードを読むとして、1分26.4秒ぐらいかかるだろう。さあ、準備はいいか。

翻訳=坂本和子

註

★1──本展示を顧みる機会を与えてくださった貝島桃代氏、コラボレーションの機会を与えてくださったロラン・シュトルダー氏に心よりお礼を申し上げる。このエッセイを書くにあたり、日本語文献の翻訳をはじめとして多大なご支援をいただいた伊藤維氏に深い感謝を捧げる。建築と民俗学の交わりについて意見を交わしたニコス・マグリオティスにも感謝する。

★2──Simon Allford, in: Peter Cook et al., "Venice Biennale 2018: The Blog," The Architects Journal, May 23, 2018.

https://www.architectsjournal.co.uk/news/venice-biennale-2018-the-blog/10031353.article

★3──Jonathan Bell, "Around the World: We Tour the National Pavilions at the 2018 Venice Architecture Biennale," Wallpaper*, May 31, 2018.

https://www.wallpaper.com/architecture/national-pavilions-2018-venice--architecture-biennale

★4──Aaron Seward, "Highlights from the 16th Venice Architecture Biennale," Texas Architect Magazine, May 31, 2018.

http://txamagazine.org/2018/05/31/highlights-from-the-16th-venice-architecture-biennale/

★5──George Kafka, "The Top 10 National Pavilions at the 2018 Venice Architecture Biennale," Metropolis, May 26, 2018.

http://www.metropolismag.com/architecture/best-national-pavilions-venice-architecture-biennale-2018/

★6──貝島桃代「『建築の民族誌』から学ぶ」(貝島桃代+ロラン・シュトルダー+井関悠『建築の民族誌』TOTO出版、2018)10頁

★7──一例として、この推察は以下の書籍でも述べられている。Yoshi Tsukamoto, Momoyo Kaijima, and Michael Hays, Architectural Ethnography: Atelier Bow-Wow, The Incidents (Berlin: Sternberg Press, 2017), 14.

★8──Jon W. Anderson, "Rhetorical objectivity in Malinowski's Argonauts," in Postmodern representations: truth, power, and mimesis in the human sciences and public culture, ed. Richard Harvey Brown (Urbana: University of Illinois Press, 1995), 80-98.

★9──Bronisław Malinowski, "The Subject, Method and Scope of This Enquiry," in Argonauts of The Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea, by Bronisław Malinowski (London: George Routledge & Sons, LTD., 1922), 1-25.

★10──Alan S. Christy, A Discipline on Foot: Inventing Japanese Native Ethnography, 1910-1945 (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2012).

★11──J. Victor Koschmann, "Folklore Studies and the Conservative Anti-Establishment in Modern Japan," in International Perspectives on Yanagita Kunio and Japanese Folklore Studies, ed. J. Victor Koschmann, Ōiwa Keibō, and Yamashita Shinki, 3rd reprint, Cornell East Asia Series 37 (Ithaca, New York: East Asia Program, Cornell University, 1993), 131-66.

★12──Thomas W. Burkman, "Yanagita Kunio, Nitobe Inazo and the League of Nations," in Yanagita Kunio and Japanese Folklore Studies in the 21st Century, ed. Ronald A. Morse (Tokyo and San Francisco: Japanime, 2012), 37-48.

★13──柳田とマリノフスキの比較については、以下を参照されたい。Minoru Kawada, "On the Methodology of Yanagita Ethnography," in The Origin of Ethnography in Japan: Yanagita Kunio and His Times, by Minoru Kawada, trans. Toshiko Kishida-Ellis (London and New York: Kegan Paul International, 1993), 108-40.

★14──Izumi Kuroishi, "Kon Wajiro: A Quest for the Architecture as a Container of Everyday Life" (University of Pennsylvania, 1998).

★15──この造語は言葉遊びの結果であり、「考古学」の「古」を「現」に代えることによって「考現学」という言葉をつくりだした。しかし、民俗学が精神性の理解を探求したことに対して、この選択は人間関係における物質の痕跡への興味を提示する意図的なものであった。Henry D. Smith, "Tokyo as an Idea: An Exploration of Japanese Urban Thought until 1945," Journal of Japanese Studies 4, no. 1 (1978): 45-80, https://doi.org/10.2307/132072.

★16──今とマリノフスキの方法論の比較については、以下を参照されたい。Tom Gill, "Kon Wajiro, Modernologist," Japan Quarterly 43, no. 2 (1996): 198-208.

★17──Anderson, "Rhetorical objectivity in Malinowski's Argonauts."

★18──今和次郎『日本の民家』第4版(相模書房、1954)

★19──★6、11頁

★20──同、9頁

★21──ロラン・シュトルダー+アンドレアス・カルパクチ「ドローイングはプランではない」(貝島桃代+ロラン・シュトルダー+井関悠『建築の民族誌』TOTO出版、2018)15-17頁

★22──Philip Ursprung, "Das Wunder von Venedig," Republik, June 8, 2018.

https://www.republik.ch/2018/06/08/das-wunder-von-venedig

アンドレアス・カルパクチ(Andreas Kalpakci)

建築史学者(博士)。スイス連邦工科大学チューリッヒ校。領域横断的な視点からみた20世紀建築の制度化に研究の焦点を置いている。現在、近代建築国際会議(CIAM)の歴史に関する博士論文を基にした近日刊行予定の書籍を執筆中。

坂本和子(さかもと・かずこ)

翻訳家、建築家(一級建築士)。東京都生まれ。武蔵野美術大学建築学科、コロンビア大学GSAPPで建築を学ぶ。設計業務と建築教育に従事したのち、現在は建築・デザイン分野の翻訳、編集、展示企画等を手がける。貝島桃代+ロラン・シュトルダー+井関悠『建築の民族誌』日・英語版(TOTO出版、2018)翻訳。http://www.kazukosakamoto.com