「空気の人|分光する庭 鈴木康広」は、アーティストの鈴木康広と、座間市福祉部地域福祉課の職員である武藤清哉、ふたりのあいだでつくり上げられた展覧会だ。その背後には、内閣官房による「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業」という大きな社会課題への動きや、近年アートにおいて盛んに行われている福祉やケアとの融合といった流れがあるかもしれない。しかし、わたしは本展が、個人のあいだで生まれ、育っていったものであることを書き留めておきたい。その個人は、鈴木と武藤のことだけを指しているのではなく、ワークショップに参加した個人や展覧会を訪れた個人も含んでいる。つまり、本展は、地域創生を掲げ行政が主催する芸術祭とは異なり、一人ひとりを見つめる支援の現場から始まり、その態度がアーティストと共鳴することで、普段は見えないひとりのなかにある自然や揺らぎを見つめる時空間を生み出したといえる。

わたしが本展の企画を知ったのは、社会福祉士の実習の過程でたまたま出席した支援調整会議でのことだった。座間市が主催する支援調整会議は、座間市を拠点に相談支援などに関わる福祉事業所が一堂に会し、課題の共有や意見交換が行われる会議体だ。そのなかで武藤は、普段の相談支援の業務のなかで接する困りごとを抱える相談者の個性は、通常とは異なる価値観や視点から生まれるアートでは評価されうるのではないか、という個人的な思いから話し始めた。そして鈴木の作品《空気の人》を例に、普段意識していない当たり前の存在に目を向けたり、異なるものの見方を後押しすることが支援につながればと本展を紹介した。その場にいた人たちの意をどれくらい得ていたかはわからないが、わたしは福祉の現場にそのような人がいることに励まされた思いがして、会議後に思わず話しかけた。

わたしは2023年春から福祉の現場に携わり始め、福祉とアートの距離の遠さに体が引き裂かれそうな思いを感じていた。福祉は、目の前に実存する支援を必要とする人に対する個別具体の言動や方法論で占められるが、アートではポストコロニアリズムやポスト資本主義など、手の届かない抽象的な概念が飛び交う。また、福祉はそのニーズの広がりに対して支援に直接結びつかないものに働きかける余裕がない現場が多いいっぽう、アート業界は正規の美術教育を受けていない人の表現には主流のアートとは別のカテゴリー名を設けるなど、異質なものを排除してきた。個に向けたものであるという点は共通しているはずなのに、現実の距離はとても遠いものに感じられた。そんなことを考えていたときのことだった。

あいだを可視化する

市役所で働く前は結婚式場でカメラマンの仕事をしていた武藤は、以前から鈴木の作品を見て温かい眼差しが印象に残り、今回の企画で最初に頭に浮かんだアーティストだという。しかし、美術展のつくり方がわからなかったため、熱い思いを込めたメールを鈴木に直接送った。メールを受け取った鈴木は、市役所という展示室もないであろう場所に突然《空気の人》が現れたときのイメージやまわりの反応を見てみたいと感じ、快諾した。その段階で決まっていたのは、《空気の人》のほかに作品を数点展示することと、武藤の勤める地域福祉課の自立サポート係で相談を受けている人たちとワークショップを行うということだけだった。

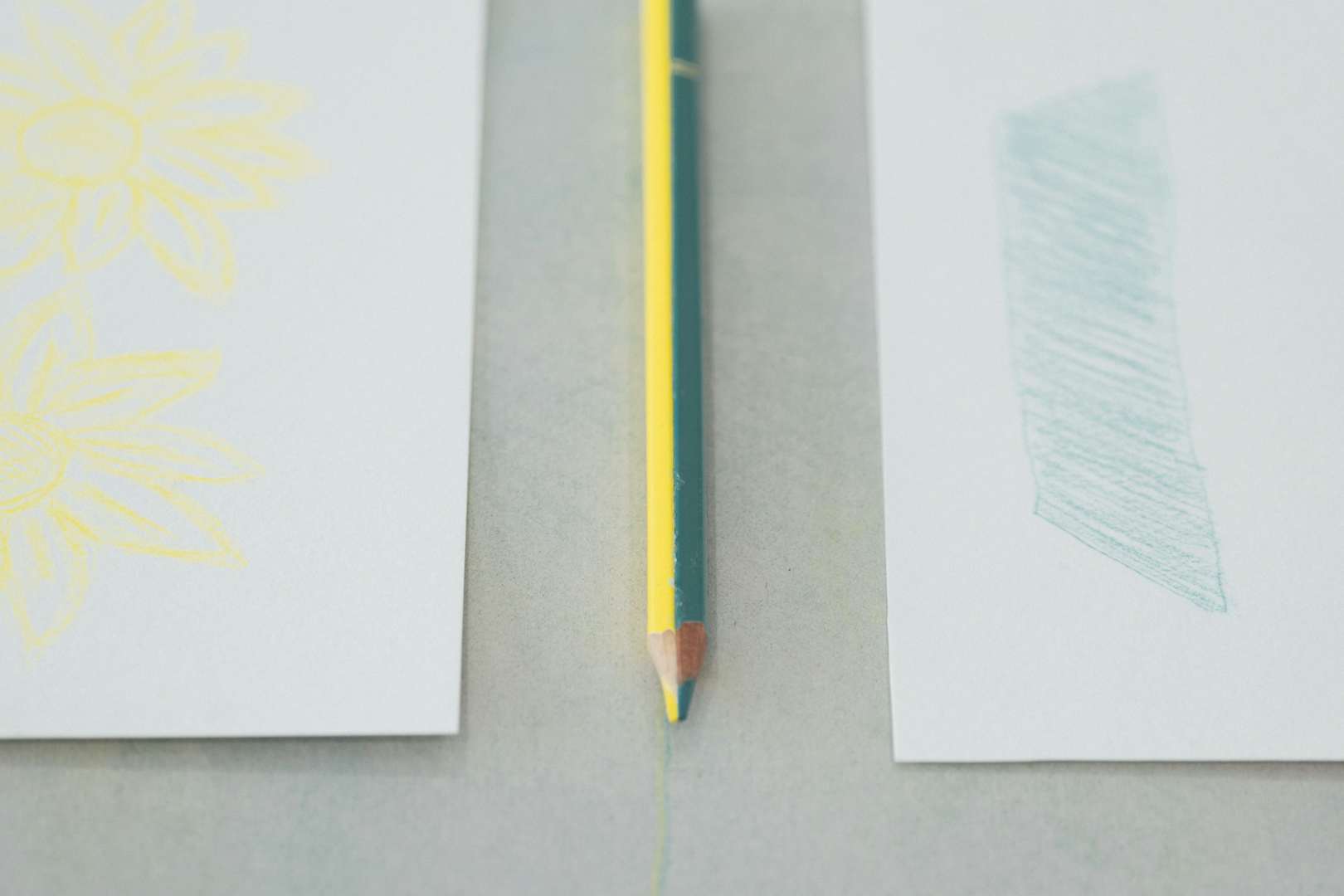

ワークショップは、鈴木がこれまでに行ったなかからふたつ、「2人の境界線を引く」と「好きと嫌いの詩」が3時間ずつ行われた。参加者には、相談者だけでなく、市役所の職員や事業に関わる内閣官房の職員なども含まれた。「2人の境界線を引く」は、くじ引きでペアとなったふたりが、それぞれ座間から連想する色の色鉛筆を選んで、色を選んだもとになったイメージを描く。その後それぞれの色鉛筆を鉋で半分に割り、ふたりの色鉛筆を貼り合わせて1本の鉛筆をつくる。そして画用紙にその鉛筆でふたりの境界線を引く、というものだ。ワークショップの映像を見ると、半分に割った色鉛筆を1本にする作業はひとりではできないため、自然と声を掛け合う様子が見られた。

「境界線」と聞くと、一般的には分けるものというイメージを想起させる。しかし鈴木は、海と空のあわいに存在する水平線に惹かれるという。確かに、最後にできた鉛筆で引かれた2色の境界線は、ふたりそれぞれにとって自分の色を含んでいるという意味で、境界線は違うものをつないでもいるのだと気づかされる。また武藤は、鈴木がそれぞれのペアの作品を講評するのを聞きながら、線や鉛筆や絵が動き出し、2本の線のあいだから物語が無限に広がることに感じ入ったと振り返った。

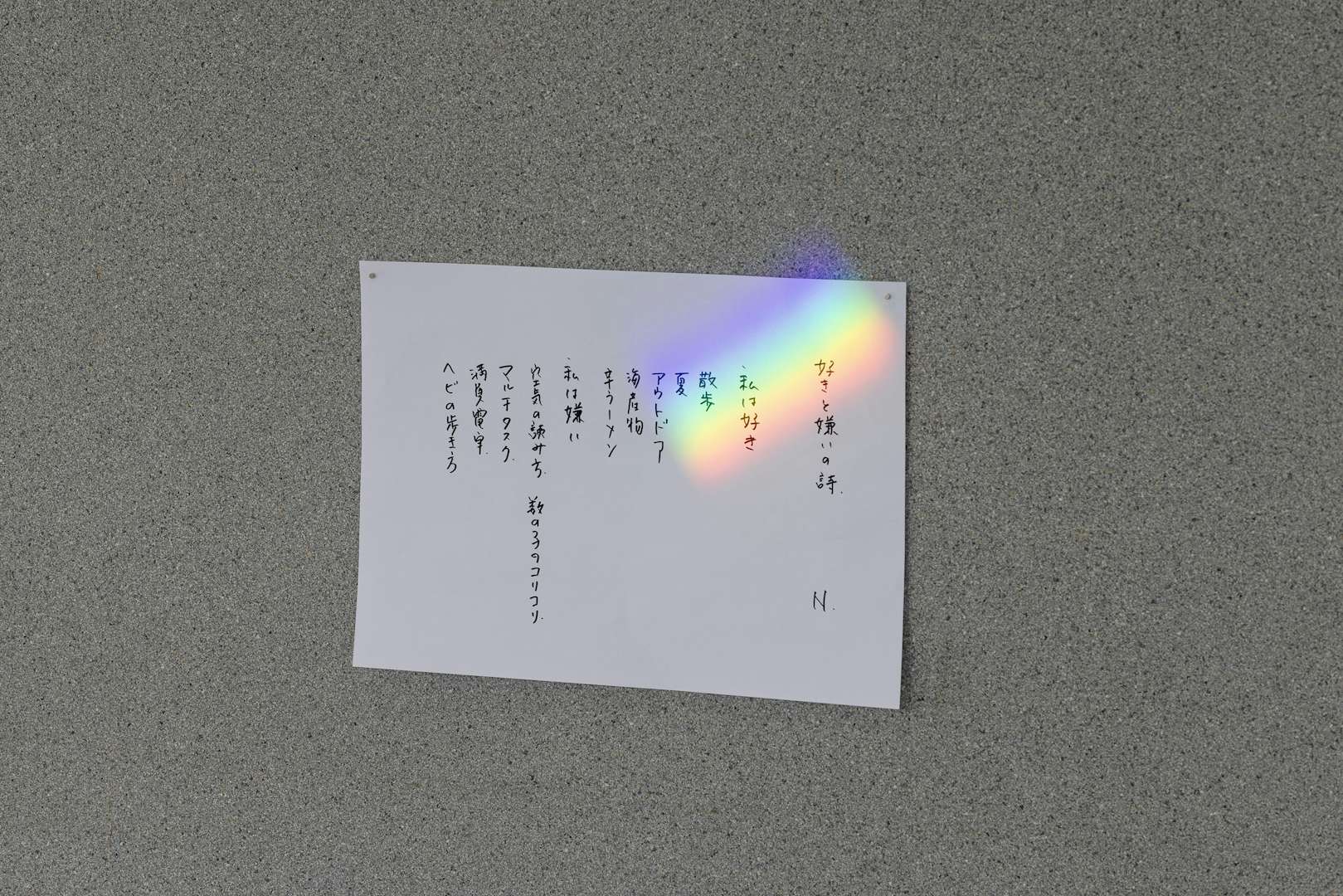

「好きと嫌いの詩」は、作詞家・安井かずみの「たとえば好き たとえば嫌い」がもとになっている。参加者は好きなものと嫌いなものを思いつくままに書き、そのなかから5つずつ選び、完成した「好きと嫌いの詩」を朗読する。その後、参加者すべての「好き」と「嫌い」を並べ、自分が書いたもの以外から選んで詩をつくる。最後に、もうひとりの「自分」による詩を朗読する。ワークショップの映像では、「好き」として書かれた「地図」がほかの人に「嫌い」と解釈され、書いた人と選んだ人で会話が生まれるきっかけとなっていた。

詩の朗読と聞くとハードルがあるようにも思われるが、「感情を込めるのではなく言葉を丁寧に置いていくように」という指示もあり、参加者はみんな普通にできていたという。鈴木は、自分の体を通して発音し空間に投げ出す経験ができた後は、その人はきっと何か変わっていると話す。ワークショップの最後にも、好きでも嫌いでもない中間領域にあるものは、普段自分からは気づきにくいが、他人から出てきたものを通して自分の感覚を知ったり、自然体で過ごすことにもつながるのではないか、と参加者に語っていた。その後、ワークショップでつくったものは鈴木の手により展示物となった。自分の発した言葉が文字で出力され、アクリルケースに入る。つまり自分の出したものが肯定され、評価され、人に見られる状態で展示されるまでを参加者には経験してほしかったと武藤は話す。

福祉とアートの線引き

今回の取り組みのなかで、鈴木と当事者との接点は、それらのワークショップと参加者のうち何人かが参加した展示作業だけだった。それには、福祉とアートの線引きについての武藤の思いがあった。「現代美術の作家さんでも、当事者のなかに入っていって、普段人が見えない部分を引き出して、それを外に引っ張り出して気づかせるとか、そういうちょっと痛い作品とか、ザラザラする作品は嫌だなと思ってたんです」と語る。そうではなく、実際に関わる生きづらさを抱える人たちが、自分が抱える生きづらさがあってもいいものと思えたり、居場所を感じられるような展示にしたかったという。生きづらさの原因は必ずしもその人にあるのではなく、あくまでいまいる環境との折り合いでもあるのだ。そう考えると、モノや自然、人を現象としてとらえ、俯瞰的な目線からそれらを固定的な存在ではなく、あいだにある可変的なものとして気づかせる鈴木を選んだのは必然のように思える。

福祉の世界では、自己決定や住民主体といった、支援を必要とする人の自立や自主性に重きが置かれている。しかし、支援する者とされる者という関係性は現実にはなかなか崩れないし、個別性の前に障害特性やそれに応じた福祉サービスが前提となって話が進むことが多い。武藤は、鈴木にはそういった支援の関係性とは違うところで相談者の個性を見つけてほしかったと話す。そのため、鈴木にはあえて自分以外の福祉関係者と会わせたり、福祉の概念や障害特性の知識などを伝えることを避けたという。ワークショップも、誰が当事者かがわからない状態で行われた。それは、福祉の知識が入ることで人をまず障害特性で見てしまったり、従来の支援の目線に陥ることを懸念してのことだった。武藤自身が無意識に相談者の障害特性にもとづいて支援を組み立ててしまい、例えば障害特性として苦手なことが、本当にその人の個性のなかで排除すべきものなのかわからなくなることもあるという葛藤にもとづくものだ。

支援者が相談者の個性を引き出し支援に生かすと言っても、その個性の受け皿が社会のなかに見つけづらい場合、その個性の居場所はどこにあるのだろうか。現状の社会では、個性が社会に居場所を見つけられるのは、それが仕事につながる可能性を持っている場合で、そうではない個性が生かせる選択肢がほとんどない。いっぽう、生きづらさを抱えていても、実際に役割を与えられると、支援者の想像以上に役割を全うし、生き生きと働く人をわたしも見てきた。本展でも、ワークショップに参加した相談者が、展示作業に参加し、監視員としても働く例が見られた。でもそういったことは、つねに起こることではないし、その人の体調や精神状態によって波もある。現状の社会では、つねに自分の心身の状態を一定の幅に収められる人だけが健常者とされ、それ以外の人に与えられる機会があまりにもないのだ。「社会と接することが苦手な人をなんで社会と接するように支援していかなきゃいけないんだろう。馴染みたくない人はそれも悪いことじゃないよと伝えたい」と武藤は話す。社会に違和感を持ったまま、違和感を持った自分を肯定し、大切にできるよう後押しする。そう考えると、それはまさにアートがやってきたことのひとつではないかと気づく。鈴木も、「子供の頃から持っていた違和感を、同じような感覚を持つ人と共有できる場が自分自身にとって必要で、そのために作品をつくっていると思う」と語った。

個が漏れる場所

展覧会、そしてワークショップのタイトルにも含まれる「分光する庭」は、鈴木がつくったチラシの案に書かれていたもので即決だったという。展示には新作の《分光する窓》も含まれているが、その作品ではプリズム効果のあるシート状のレンズを通して、太陽光が分光し7色に可視化され、普段は真っ白な色鉛筆に映し出される現象が起こる。太陽の光は普段人間には何もないように見えるが、虹として出たときに初めてそこに含まれているものの存在に気づかされる。多くの人々はそれに喜ぶいっぽう、鈴木は見てはいけないものを見た感じがするという。赤瀬川原平の「異次元が漏れた」という言葉を引きながら、鈴木は虹とワークショップの「好きと嫌いの詩」を重ね、「その人らしさが分光して出ちゃうみたいな感じ」と表現した。虹は、自然がある一定の状態でないと発生しないし、人間にはコントロールできない。それは、自分のなかに制御しづらい自然をより多く抱えた人たちを想起させるものでもある。

しかし、アートが一瞬日常から解放する力を持っていたとしても、やがては日常に引き戻されてしまう。その後も継続していく支援に何をもたらすことができるだろうか。そんなわたしの個人的な悩みのような相談に、ふたりはこのように答えてくれた。「彼らが体験したことは事実だし、そのことを支援のなかでは話しながら、点いた小さい火を消さないように支援していくんだと思うんですよね。今回の経験を立ち戻れる場所として」(武藤)。「継続的な支援はもちろん重要なんですけど、たった一回のあの場で起こったことがすごく印象に残るっていうことも大事なんじゃないか、と武藤さんの話を聞いて思ったんです。例えば、『好きと嫌いの詩』を毎週やりますっていうのは無理ですよね。たった一回のあのときということを大切に覚えてもらって、それがほかのことに作用していくというつくり方も大事だなと思ったんです」(鈴木)。虹はすぐに消えてしまっても、人はいつかの思い出に支えられて生きることができる。

本展覧会は、鈴木と武藤がつくりあげたものである、と冒頭に書いた。主催者による挨拶文にも作品解説にも、武藤の個人名が記されている。そして実際の現場は、鈴木から一度も展示プランを提出しない状態で、設営を迎えた。もう少し若かったらできなかったかもしれないという危うさのなか、ふたりは互いを補い合いながら制作を進めた。ともに学年が同じで、どちらも未来を決め込まないという共通点がある。例えば鈴木は、今回運営アルバイトのシフトまでを管理していたが、あえて全部を埋めないようにしていたという。実際にその日が近づき困ってくると、ワークショップの参加者が入ってくれることになった。そんなとき、心からその人にお礼を言うことができる。予め埋めてしまったら、そんなチャンスを逃してしまう、と話す。

わたしたちの社会は、制度や構造が個人を飲み込むほどに大きく複雑化してしまった。それに抗おうとしても、多くの人がなんとか役割をこなすことで精一杯で、もはや目の前の課題が本当に自分にとって解決すべきものなのかすら、わからなくなっていることも多い。それは、個人の幸せや尊厳を追求するはずの福祉やアートも例外ではない。人は本来つねに移り変わるもので、どこかの時点をピン留めして自己を掲げたり、問題に対処できるようなものではないはずだ。個が漏れることを許容できるような余白のある社会を、個と個のレベルから改めて考えるべきときが来ている。そして本展は、まるで自分の足もとを見直すような場所として、そこにひとときのかたちをもって存在していた。